1.質感(光沢感):メカニズム解明とディスプレイ評価への応用

1−1.光沢知覚のメカニズム

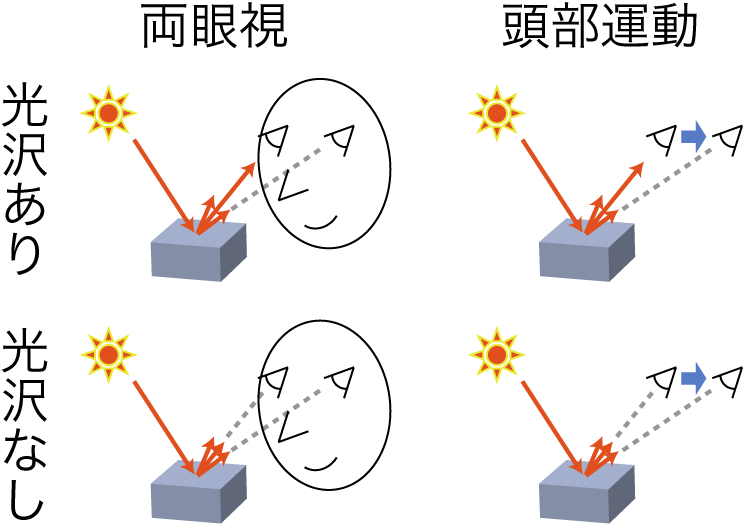

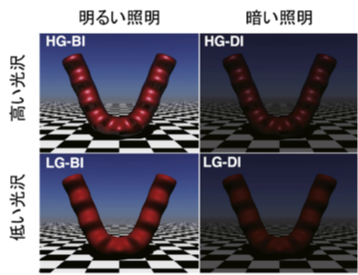

【メカニズム】 人間が、両眼に映る物の明るさ(正確には輝度)の違いや、頭部運動に伴う物の明るさの変化に基づいて光沢を感じていることを明らかにしました。

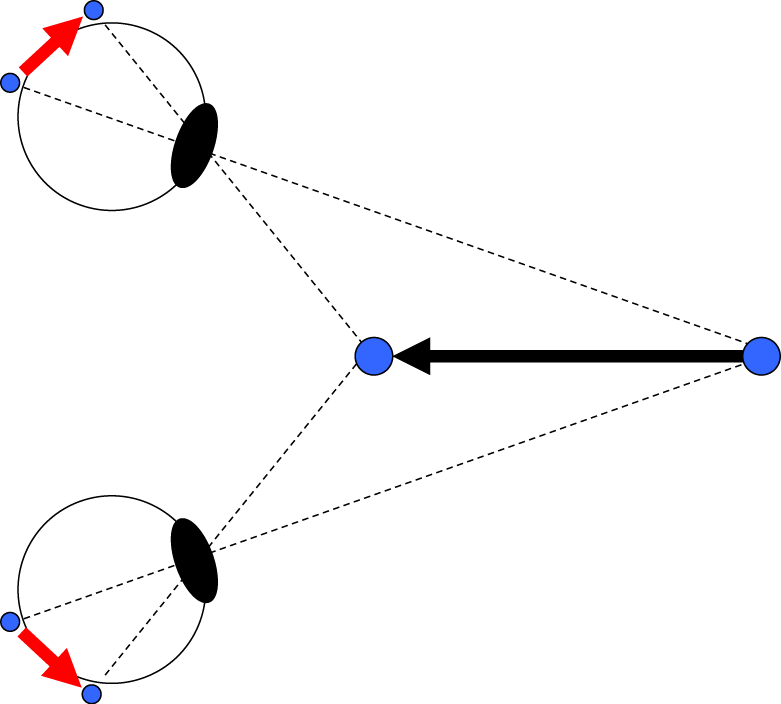

左図は実世界での光の反射の模式図です。左上:光沢のある面を両眼で見ると、右眼と左眼で面の明るさが異なります。左下:一方、光沢のない面を見ると、両眼で面の明るさは同じです。同様に、頭の位置を動かすと、光沢のある面の明るさは変化します(右上)が、光沢のない面では変化しません(右下)。人間はこのような物理的な関係を使って、両眼で明るさが違ったり、頭の動きに合わせて明るさが変化するときは光沢があるように見えるのです。

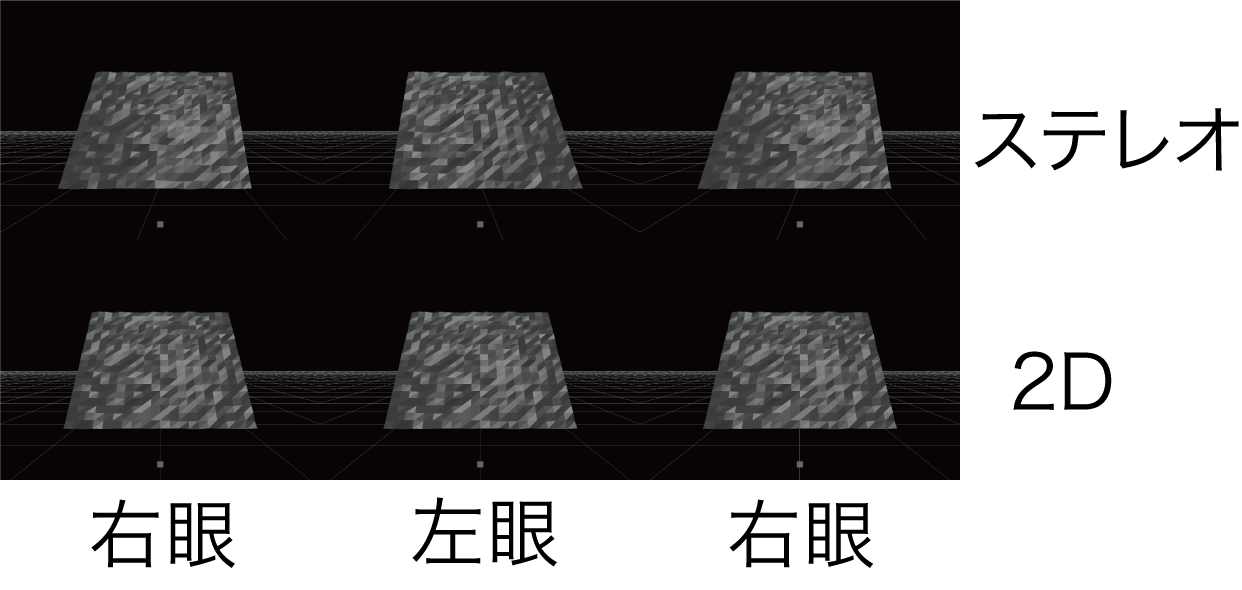

右図は両眼視のデモです。右眼と書かれた列を右眼で、左眼と書かれた列を左眼で見て下さい。寄り目にする(近くを見るようにする)か遠くを見るようにするとできます。寄り目で見る場合は、一番左の右眼の列と中央の左眼の列で見て下さい。遠くを見るようにする場合は、中央の左眼の列と一番右の右眼の列で見て下さい。すると、上の面では両眼で明るさの違いがあり、下の面では違いがないのですが、上の面には光沢があり、下の面にはあまり光沢がないように感じられると思います。

下図は面の明るさ変化のデモです。明るさが変化しない間は光沢があまりなく、変化し始めると光沢がより強く感じられると思います。光沢の違いが分かりにくい場合は画面の明るさを変えてみてください。

論文

- Yuichi Sakano & Hiroshi Ando. (2010).

Effects of head motion and stereo viewing on perceived glossiness.

Journal of Vision, 10(9):15, 1-14. (full text, table of contents, pubmed)

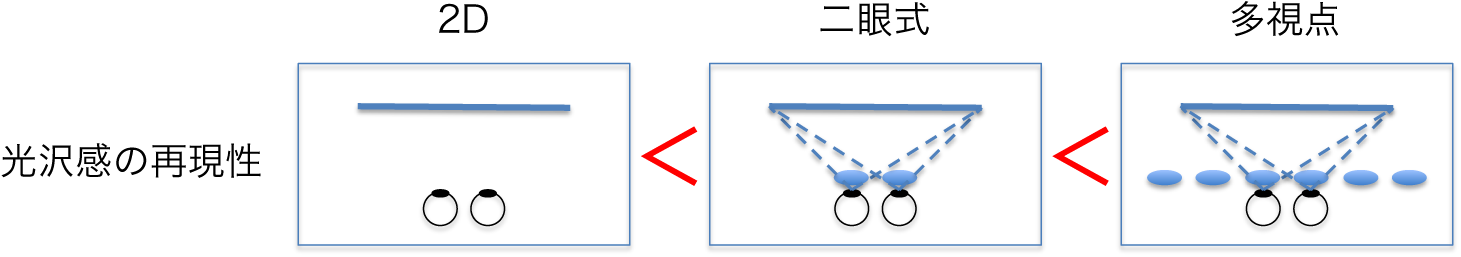

1−2.立体ディスプレイの評価

【応用】 上記の光沢知覚メカニズムの特性を応用して、通常の2Dディスプレイに比べて二眼式立体ディスプレイや多視点立体ディスプレイの方が光沢感の再現性に優れていること、また、二眼式立体ディスプレイよりも多視点立体ディスプレイの方がさらに光沢感の再現性に優れていることを明らかにしました。

論文

- Yuichi Sakano & Hiroshi Ando. (2012).

Psychophysical evaluations of a current multi-view 3-D display: Its advantages in glossiness reproduction.

Journal of the Society for Information Display, 20(5), 286-292. (abstract, pdf, table of contents)

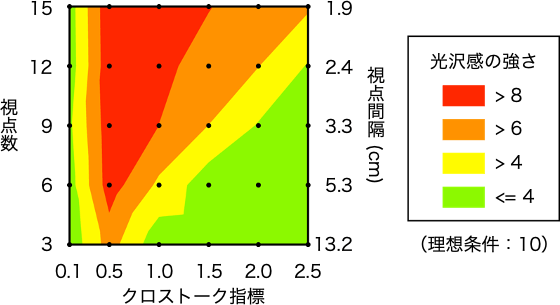

【応用】 多視点立体ディスプレイによる光沢感の再現性が高い条件は、視点間隔が狭く、クロストークが適度に小さい条件であることを明らかにしました。また、光沢感の再現性は、頭部運動に伴う輝度変化の残存率で説明できることを明らかにしました。

論文

- Yuichi Sakano & Hiroshi Ando. (2022).

Conditions of a multi-view 3D display for accurate reproduction of perceived glossiness.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 28(10), 3336-3350. (full text, pubmed)

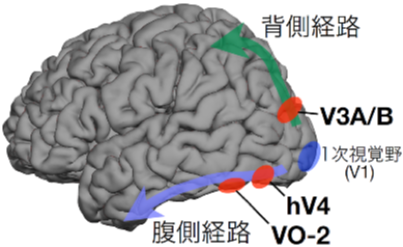

1−3.光沢知覚の脳内メカニズム

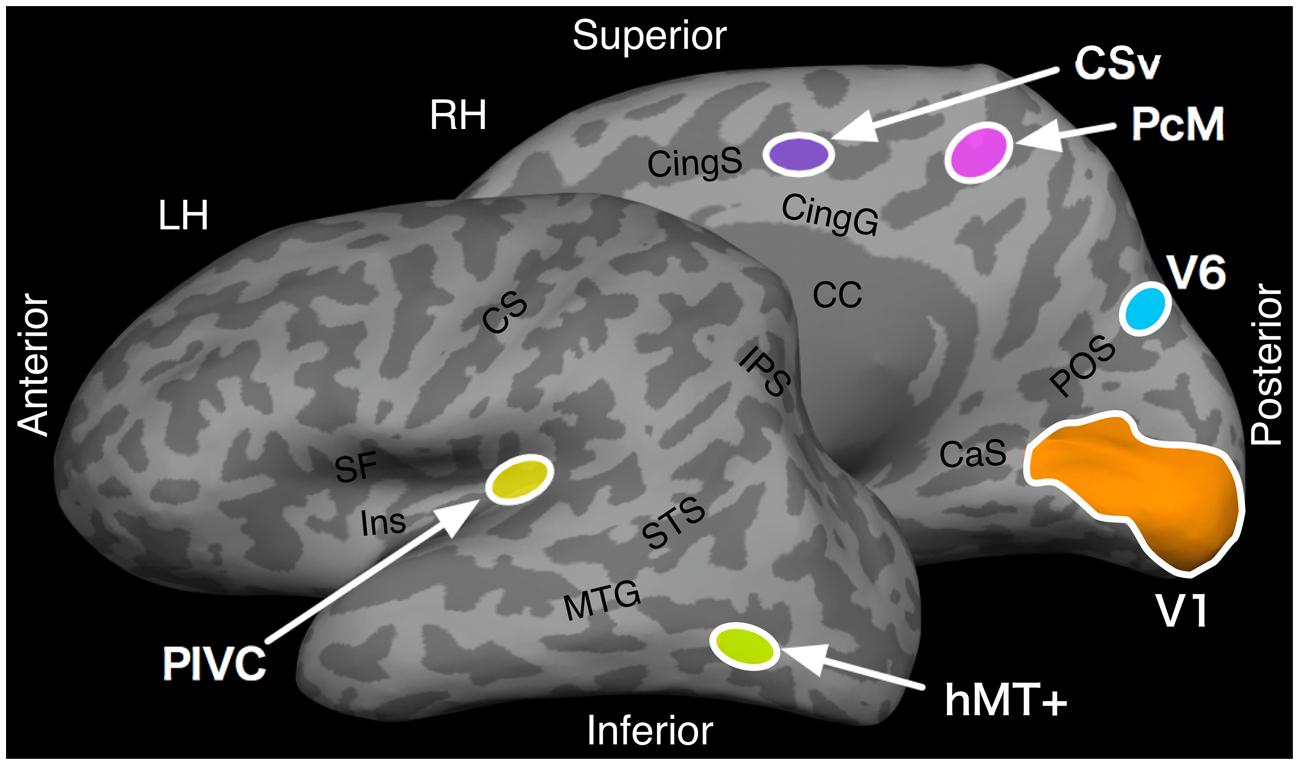

【メカニズム】 人間がものの光沢(つや)を感じるのに関与する脳部位を特定しました。具体的には、hV4、VO-2、V3A/Bと呼ばれる3つの大脳皮質上の部位が光沢知覚に関与していることを明らかにしました。

論文

- Atsushi Wada, Yuichi Sakano, & Hiroshi Ando. (2014).

Human cortical areas involved in perception of surface glossiness.

NeuroImage, 98, 243-257. (full text, table of contents, pubmed)

報道発表

- 安藤広志,和田充史,坂野雄一 (2014年10月9日). 光沢知覚に関わる脳部位を世界で初めて特定 〜物の質感の客観的な評価の実現に向けて〜.

- 日経産業新聞(2014年10月24日):情通機構 光沢の認識 脳の3カ所で デザイン開発に応用.

- 科学新聞(2014年10月24日):光沢知覚に関わる脳部位 NICTが世界で初めて特定 質感の客観的評価実現に向けて.

- 電波タイムズ(2014年10月17日):NICT 光沢知覚に関わる脳部位を特定 物の質感の客観的な評価の実現に向けて.

- 日刊工業新聞(2014年10月13日):物の光沢識別する脳部位 情通機構が特定.

- ウェブ上で多数掲載(毎日新聞デジタル,日経プレスリリース,Asahi Shimbun Digital and M,共同通信デジタル,共同通信PRワイヤー,ZDNet Japan,RBB TODAY,エキサイト,Impress Watch Headline,福井新聞,宮崎日日新聞,四国新聞社,SankeiBiz等).

解説記事

- 和田充史,坂野雄一,安藤広志. (2015).

世界で初めて「光沢感」に関わるヒトの脳部位を特定 ─ 質感の客観的な評価に向けて大きく前進 ─.

NICT NEWS,2015年3月号(No.450), 1-2. (pdf)

- 坂野雄一,和田充史,安藤広志. (2015).

光沢知覚の脳内処理 〜質感の客観的評価に向けて〜.

映像情報メディア学会誌,69(6), 502-505.

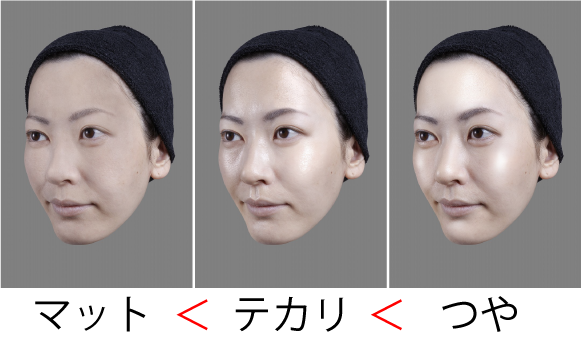

2.光沢による魅力度

2−1.光沢が顔の魅力度に与える影響

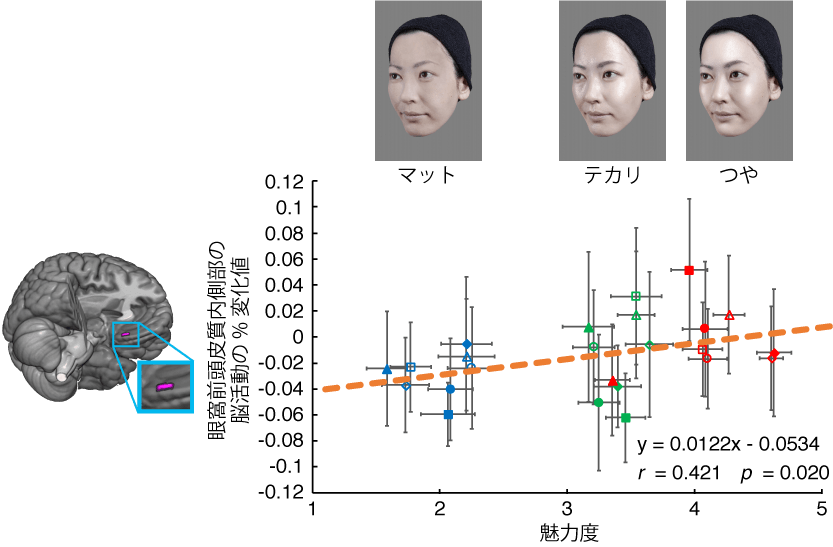

【メカニズム】 肌の光沢が顔の魅力度などの様々な印象を向上させることを明らかにしました。具体的には、マットな肌よりも、テカリのある肌、さらに、つやのある肌の方が、顔の魅力度などが高いことを明らかにしました。

学会での発表

- 池田華子,佐伯百合子,和田充史,坂野雄一,安藤広志,互恵子.(2018年9月).

顔のつやがもたらす顔の魅力および印象の変化.

第23回日本顔学会大会(フォーラム顔学2018), P1-8,明治大学中野キャンパス(東京都中野区).

論文

- Hanako Ikeda, Yuriko Saheki, Yuichi Sakano, Atsushi Wada, Hiroshi Ando, & Keiko Tagai. (2021).

Facial radiance influences facial attractiveness and affective impressions of faces.

International Journal of Cosmetic Science, 43, 144-157. (full text, pubmed)

報道発表(共同研究相手より)

- 資生堂、顔の“つや”は相手に好印象を与えることを科学的に実証(英語版)(2021年3月23日).

- 化学工業日報(2021年3月31日):資生堂が科学的に立証 ツヤ肌は相手に好印象.

- ウェブ上で多数掲載(産経ニュース、東洋経済オンライン、時事ドットコム、朝日新聞デジタル&M、@DIME、Global Cosmetic News (英語)、Cosmetics Business (英語)等).

2−2.光沢による顔の魅力度を反映する脳活動

【メカニズム】 眉間の数cm後方にある、眼窩前頭皮質内側部の活動量が、肌の光沢による顔の魅力度を反映することを明らかにしました。

学会での発表

- 坂野雄一,和田充史,池田華子,佐伯百合子,互恵子,安藤広志.(2021年9月).

肌の光沢に由来する顔の魅力度を反映するヒトの脳活動.

第26回日本顔学会大会(フォーラム顔学2021), O3-1,オンライン開催.

論文

- Yuichi Sakano, Atsushi Wada, Hanako Ikeda, Yuriko Saheki, Keiko Tagai, & Hiroshi Ando. (2021).

Human brain activity reflecting facial attractiveness from skin reflection.

Scientific Reports, 11:3412, 1-13. (full text, pubmed)

報道発表

- 坂野雄一,和田充史,安藤広志(2021年3月16日).光沢による魅力度を反映する脳活動を特定 〜質感に由来する感性価値の向上に向けて〜.

- 朝日新聞(2021年4月5日夕刊):「つや肌」脳が喜ぶ 情報通信研究機構が特定 快楽に関わる領域「マット」「テカリ」より活性化.

- 産経新聞(2021年6月15日夕刊):肌の魅力 快楽中枢で「判定」 つや・テカリ・マット 脳活動に変化.

- 科学新聞(2021年3月26日):肌の光沢による魅力度を反映する脳活動 NICTが資生堂と共同で特定に成功 質感から来る感性価値の向上へ期待.

- 電波タイムズ(2021年3月22日):NICT 光沢の違いと脳の働きの関係を初めて特定 脳活動の大きさが肌の魅力度に反映.

- 日刊工業新聞(2021年3月17日):肌の魅力 脳反応 情通機構・資生堂が特定.

- 月刊誌「化学」6月号(紙・電子版ともに)(2021年5月18日):光沢による魅力を反映する脳活動を特定.

- 電子情報通信学会誌(9月号)(vol.104, no.9, p1006-1007)(2021年9月1日):光沢からの魅力度を反映する脳活動を特定 —質感による感性価値の向上に向けて—.

- ウェブ上で多数掲載(朝日新聞デジタル(2021年3月22日&4月5日&4月23日(英語版)),Yahoo!ニュース,ライブドアニュース,産経ニュース(5.15)、SankeiBiz等).

3. 広視野3D映像による没入感と立体感:メカニズム解明と定量的・客観的評価への応用

3−1.fMRI用広視野立体映像呈示装置の開発

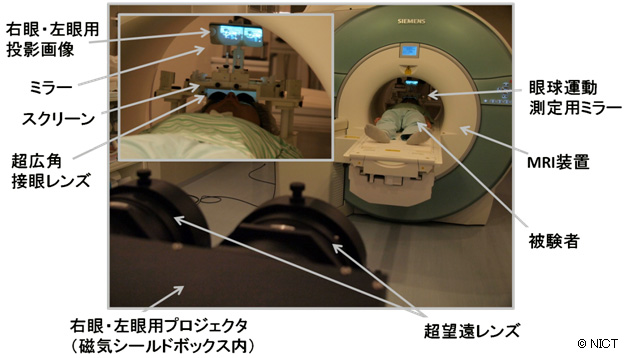

【応用】 fMRIによる脳活動計測中に被験者に広視野立体映像を見せる装置(評価用装置)を開発しました。

国際会議での発表

- Atsushi Wada, Yuichi Sakano, & Hiroshi Ando. (June, 2015).

Development of wide-view stereoscopic visual presentation system for fMRI.

Organization for Human Brain Mapping (OHBM 2015), (poster#: 4345), Honolulu, HI, USA.

報道発表

- 安藤広志,和田充史,坂野雄一 (2010). 脳活動計測による3D映像評価装置を開発:広視野3D映像が脳に与える臨場感・安全性の定量的評価に向けて.

- 京都新聞(2010年11月4日):“3D映像視聴”の脳活動に迫る 学研・情報通信研機構.

- ウェブ上で多数掲載.

特許

- 安藤広志,和田充史,坂野雄一,清原元輔.

両眼広視野映像提示及び視線計測装置.

出願:2010年3月12日,特願2010-056775.

登録:2014年10月31日,国内特許第5636587号.

3−2.ベクション(視覚誘導性自己運動感覚)の脳内メカニズム

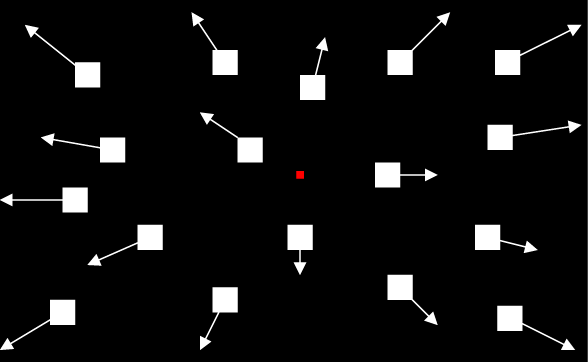

【メカニズム】 上述の客観的評価のため、この装置を用いて、ベクション(映像が後ろに流れることにより、自分が前進しているように感じること)の脳内メカニズムを現在解明中です。映像サイズや流れのパターン、両眼立体表示等を操作することにより、先行研究で自己運動処理との関係が示唆されている脳部位の中でも、大脳皮質内側部である帯状溝視覚野(CSv)が特に関連が強いことを示しました。

論文

- Atsushi Wada, Yuichi Sakano, & Hiroshi Ando. (2016).

Differential responses to a visual self-motion signal in human medial cortical regions revealed by wide-view stimulation.

Frontiers in Psychology, 7:309. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00309. (full text, Research Topic, pubmed)

#NHK「クローズアップ現代+」「あなたの脳を改造する!? 超・映像体験(バーチャルリアリティー)」で紹介されました.(2016.5.31放映)

3−3.前後方向のものの動きを見るメカニズム

【メカニズム】 人間が、前後方向のものの動きを見るときに、両眼に映る映像の速度の差(両眼間速度差)に基づいた、方向選択性のある(脳内の)仕組みを用いていることを明らかにしました。方向選択性があるというのは、その仕組みの中で、あるユニットは観察者に近づく動きに対して反応し、別のユニットは観察者から離れる動きに対して反応するという意味です。

論文

- Yuichi Sakano, Robert S. Allison, & Ian P. Howard. (2012).

Motion aftereffect in depth based on binocular information.

Journal of Vision, 12(1):11, 1-15. (full text, table of contents, pubmed)

- Yuichi Sakano & Robert S. Allison. (2014).

Aftereffect of motion-in-depth based on binocular cues: Effects of adaptation duration, interocular correlation, and temporal correlation.

Journal of Vision, 14(8):21, 1-14. (full text, table of contents, pubmed)

レビュー論文

- Satoshi Shioiri, Yuichi Sakano, & Takahisa M. Sanada. (2024).

Two binocular cues for motion-in-depth.

Interdisciplinary Information Sciences, 30(2), 167-182. (abstract, pdf)

【メカニズム】 人間は、前後方向のものの動きを見るときに、その対象物を目で追うために左右の目を逆方向に動かす(輻輳眼球運動を行う)場合と目を動かさない場合があります。前者では目に映る像は動かず、後者では動きますが、いずれの場合でも、対象物の前後の動きを検出できる仕組みが脳のV3Aという部位にあることがわかってきました。これは、V3Aでは単純に目に映る像の動きだけを検出している訳ではなく、目の動き(輻輳眼球運動)も考慮して対象物の前後の動きを検出していることを示唆しています.

研究会での発表

- 和田充史,坂野雄一,水科晴樹,安藤広志.(2015年12月).【ヒューマンコミュニケーション賞受賞】

輻輳眼球運動の有無に依存しない物体奥行き運動に対する脳活動:fMRI計測による検討.

電子情報通信学会ヒューマン情報処理(HIP)研究会,(信学技報 (IEICE Technical Report) vol.115, no.345, p51-54),東北大学電気通信研究所(宮城県仙台市).

3−4.高解像度3D映像による遠隔操作の作業効率

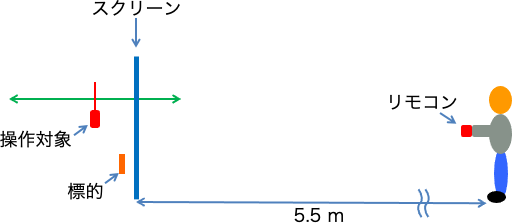

【応用】 多視点立体映像を用いることにより、2D映像と比べて、比較的遠い距離(5〜6m 程度)にある棒の奥行き位置調整精度が向上することを、クレーンゲーム式の実験で明らかにしました。このことより、建設機械の遠隔操作に多視点立体映像を用いることで、現状の2D低解像度映像よりも効率よく作業が行える可能性が示唆されました。

研究会での発表

- 坂野雄一,馬田一郎,岩澤昭一郎,奥井誠人,井ノ上直己,安藤広志.(2016年3月).

多視点裸眼立体映像による作業精度の定量的評価 −建設機械の遠隔操作への多視点裸眼立体映像の適用を目指して−.

映像情報メディア学会立体映像技術(3DIT)研究会,(映情学技報 vol.40, no.10, p17-20, 3DIT2016-14),東京農工大学 小金井キャンパス(東京都小金井市) (abstract, pdf).

【応用】 建設機械の遠隔操作に高解像度(4K)3D映像を用いることで、現状の2D低解像度映像よりも作業時間が短くなることを実証しました。

論文

- 伊藤禎宣,坂野雄一,藤野健一,安藤広志. (2017).

無人化施工において遠隔操作の映像環境が作業効率へ与える影響について.

土木学会論文集F3(土木情報学), 73(1), 15-24. (abstract, pdf, table of contents)

解説記事

- 伊藤禎宣,坂野雄一,茂木正晴,西山章彦,藤野健一,北原成郎,岡本仁,安藤広志.(2016).

高品質映像による建設機械の遠隔操作.

日本ロボット工業会機関誌「ロボット」,228, 16-23.

研究発表

- 伊藤禎宣,坂野雄一,茂木正晴,西山章彦,藤野健一,北原成郎,岡本仁,安藤広志.(2015年9月).

高解像度立体映像による建設機械の遠隔操作.【優秀論文賞受賞】

第15回建設ロボットシンポジウム, (O-43),大阪大学 豊中キャンパス(大阪府豊中市).

- 伊藤禎宣,坂野雄一,安藤広志 (2013).

超臨場感技術を用いた建設機械の遠隔操作

情報通信フェア2013(展示#26)

- 京都新聞に掲載されました(2013年11月8日):重機を「3D」で遠隔操作 精華で研究成果披露.

3−5.半透明可視化された多視点立体映像の立体感の定量的評価

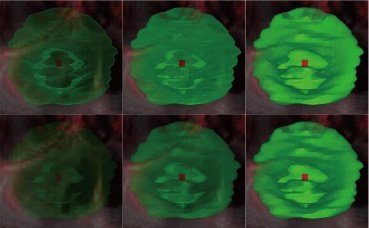

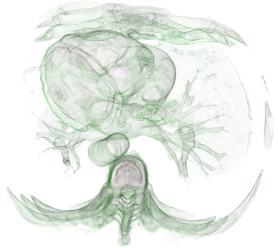

【応用】 医用画像など、複雑な三次元構造を可視化するには半透明可視化手法が用いられますが、その構造は見ても分かりにくく、また、奥行きが小さく知覚されてしまうという問題がありました。本研究では、以下の各手法により、複雑な三次元形状の奥行きがより正確に知覚されることを定量的に示しました:多視点立体ディスプレイによる両眼視差と運動視差、低い透明度の適用、用いた半透明可視化手法に固有の輝度勾配の適用、半透明の補助面を重ねること、エッジの強調、強調エッジへの不透明度勾配の適用。

論文

- Yuichi Sakano, Yurina Kitaura, Kyoko Hasegawa, Roberto Lopez-Gulliver, Hiroshi Ando, & Satoshi Tanaka. (2018).

Quantitative evaluation of perceived depth of transparently-visualized medical 3D data presented with a multi-view 3D display.

International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 9(3):1840009, 1-16. doi: 10.1142/S1793962318400093. (abstract, pdf, Special Issue))

- Daimon Aoi, Kyoko Hasegawa, Liang Li, Yuichi Sakano, Satoshi Tanaka. (2021).

Application of multiple iso-surface rendering to improvement of perceived depth in transparent stereoscopic visualization.

Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering, 8, 1, 128-142. (full text, table of contents)

- Daimon Aoi, Kyoko Hasegawa, Liang Li, Yuichi Sakano, Naohisa Sakamoto, & Satoshi Tanaka. (2024).

Edge highlighting of laser-scanned point clouds improves the accuracy of perceived depth in transparent multi-view 3D visualizations.

International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing. 15(1):2450021, 1-19. (abstract, pdf)

- Daimon Aoi, Kyoko Hasegawa, Liang Li, Yuichi Sakano, Naohisa Sakamoto, Satoshi Takatori, & Satoshi Tanaka. (2024).

Edge highlighting with depth-dependent opacity gradation of laser-scanned point clouds improves the accuracy of perceived depth in transparent multi-view 3D visualizations.

Journal of Visualization, 27(6), 1103-1115. (full text)