�j���[�X

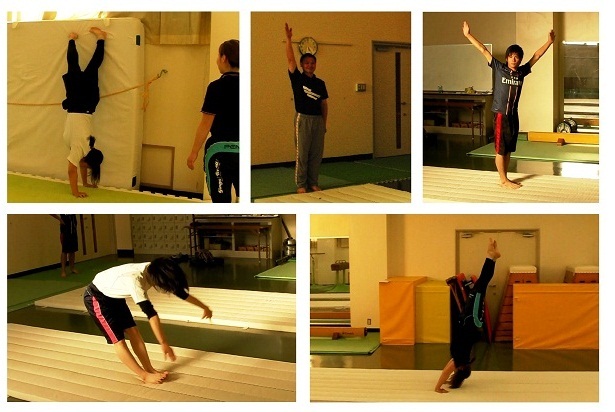

2015/3/1�@�@���������R�ɕς��������n�[�h���̍쐬���@�Ɋւ���L�����f�ڂ���܂����I �@��C�ُ��X���甭�s����Ă���u�̈�ȋ����v�Ɂu���������R�ɕς��������n�[�h���v�Ƒ肵���L�����f�ڂ���܂����I�@���̋L���ł́C��N�u�̈�ȋ���w�����v�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���̒��Œ�Ă����u���������R�ɕς��������n�[�h���v������̐搶������y�Ɏ���E���p���邱�Ƃ��ł���悤�C���̍쐬���@�Ɨ��p��̗��ӓ_�𑽂��̎ʐ^��p���Ȃ���Љ�܂����B�����������������������搶���́C�G���L�������Q�Ƃ��������C���ЂƂ��u���������R�ɕς��������n�[�h���v�����������������I�Ȃ��C�������ɂ́C���m���M��w�̖ؖ쑺�搶�ɂ�鑖�蕝���т̋Z�\�w�K�Ɋւ���_�l���f�ڂ���Ă��܂��̂ŁC���킹�Ă��Q�Ƃ��������I

2015/1/15�@�@���Ƙ_�����\����s���܂����I �@�P���P�T���i���j�Ƀ[�~���̑��Ƙ_�����\����J�Â��܂����B�S�N���͖�P�N�����đ��Ƙ_�������������܂������C����͂��̌������\���s���܂����B���Ԃ������Ċ������������̘_�������ɁC�Z���Ԃ̔��\�ɂ܂Ƃ߂�̂ɂ͂��Ȃ��J�����l�q�ł������C�X�|�[�c�^���w�������炵���C���Ƙ_���ŊJ���������K�i�K���Љ�邽�߂ɓ���𗘗p�����v���[���e�[�V�������s������C�g�Ԃ��Ԃ�Ȃǂ���������ƁC���ꂼ��f���炵�����\���s���Ă���܂����B���\��ɂ͂R�N�����琔�����̎��₪��яo���C�����Ȏ��^�����ƂȂ�܂����B�S�N���͂���Ŗ����ɂ��ׂĂ̐��ۃ[�~���I���ł��B�P�N���C�F�Ŗ{���ɂ悭�撣��܂����I�܂��C�i��߂Ă��ꂽ������C�������莞�Ԃ�����ĉ��i�s���Ă��ꂽ�^�C���L�[�p�[��،N�C�����Ɏ��₵�Ĕ��\���グ�Ă��ꂽ�R�N���̊F���܁C���肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F�i��͏�����I���i��Ԃ�ɒE�X�ł��B�����F�u�Ȃ����s������������悤�Ǝv�����̂��H���̗��R��������܂��I�v�E���F�D�G�_����܂̎��ʂ���̔��\�ł��B�u�~���t�B�[���͂R�̃^�C�v�ɕ��ނł��܂��I�v�����F�R�N���̉s������ɂS�N���̐_�c�N�����������ł��B�����F�E�Ŏ҂̑���o���g�̃t�H�[���ɂ��Ĕ��\���܂��B�E���F�g�Ԃ��Ԃ�Ń{�[�����t�e�B���O�̃R�c��������܂��B�����F�D�G�_����܂̐�{�N�����\���܂��B�����F�R�N���̐ΐ�N���s������𓊂������܂��B�E���F���_���\��̓��ɃX�|�[�c�^���w�������̑��Ƙ_���W�s���܂����B���������������������ɂ��ẮC���A������������C���炩�̂������ł��n�����܂��B

2014/12/29�@�@�Ăш�C�ɍX�V���܂����I �@�S�����ĂэX�V�����Ă��܂��܂������C�~�x�݂��}���ď����������Ԃ��ł��܂����̂ŁC��C�Ƀj���[�X���X�V���܂����B���㋣�Z�Ɗ�B�^���ɂ��Ă��ꂼ��T�P�C�Q�x���{�������Z���K��i�S�`�P�Q���j�C���w�ّ�w�܂ő��R�搶�ɂ��w�������Ɏf������B�^���o�m�Ái�T���j�C�R�C�S�N���[�~�������e��̊J�Ái�X���j�C������̐X�E���搶�ɂ����|�������Ęb����w������ƎQ�������Ă����������u�A�C�f�A�N���u�v�i�X�C�P�O���j�C�o�g�������̑��y�ł��鈤����̏㌴�O�\�O�搶�ɂ��U�������Ċw������ƎQ�������Ă����������M�B��w�ł́u�����̌�����v�i�P�O���j�C���w�ّ�w�ő��R�搶�̒��є��̎��Ƃ��������Ă������������ƎQ�ρi�P�P���j�C�ߗב�w�̐搶����{�w�Ȃ̏�ː搶�ɎQ�ς����������̈�w�����Z�a�i���㋣�Z�j�̌������Ɓi�P�P���j�ȂǁC��������Ȃ����̂�����������܂������C���̓_�Ɋւ��܂��Ă͂��������������B

2014/12/15�@�@���_��o �� �ł��グ���s���܂����I �@�P�Q���P�T���i���j�ɑ��_��o���s���܂����B�S�N���̃[�~�P�N�Ԃ�ʂ��Ď��g��ł������Ƙ_�����悤�₭�������܂����B���ꂼ�ꎩ���̌����e�[�}�ɑ��Ē������Ԃ������Ď��g��ł��܂������C��������f���炵���ł����Ɏd�オ�����Ǝv���܂��B�����ŁC�[�~���̑��Ƙ_���̓��e�ɂ��ĊȒP�ɏЉ�����Ǝv���܂��B

�@�ѓc�N�́u�p���[���t�e�B���O�ɂ�����X�N���b�g�̊w�K�ߒ��Ɋւ��錤���v�Ƃ����\��ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B�ѓc�N�̓p���[���t�e�B���O�̃C���J���ŗD�����C�f�b�h���t�g�̊w���L�^���X�V�������I��ł��B�ѓc�N�́C���̘_���ł́C���Z�o���̐�y�I���ΏۂƂ��āC�n���҂ł��鎩�����g���X�N���b�g�̎w�����s���ƂƂ��ɁC���̍ۂɔF�߂�ꂽ��蓮��̔����Ƃ��̉����̃v���Z�X�ɂ��ċL�^���C����ɕ����I�l�@�������܂����B���̘_���́C���g�̋��Z�o���Ǝw���o�������ƂɎ��H�I�ɗL�p�Ȓm��������C�ƂĂ��D�ꂽ�_���ł��B

�@�ɓ��N�́u�T�b�J�[�ɂ�����{�[�����t�e�B���O�̏��S�҂ւ̒i�K�I�w���̏d�v���v�Ƃ����\��ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B�ɓ��N�͎������g���T�b�J�[�I��Ƃ��Ċ�������T��C�q�ǂ�������ΏۂƂ����T�b�J�[�̎w���ɂ����g��ł��܂��B���̌����ł́C�ɓ��N�́C�{�[�����t�e�B���O�̂��߂̒i�K�I�w���@���Ă���ƂƂ��ɁC���̌��ʂɂ��Č����������܂����B�Ȃ��Ȃ��v���悤�Ȍ��ʂ��o���ɋꂵ�����������Ǝv���܂����C����̎��g�݂́C�ɓ��N�ɂƂ��āC����̎w���͌���̑b�ɂȂ�ɈႢ����܂���B���ЂƂ��C����̌o�������Ƃɂ��āC�q�ǂ�������ΏۂƂ������ǂ��w����������T�����Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�@���M����́u���q��w���ɂ�������s����̓����v�Ƃ����\��ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B���̘_���́C�u�n�C�q�[���𗚂��ĕ����C�܂��̏��q��w���̕������i�̗���j���C�ɂȂ�v�Ƃ�������I�ȋC�Â����o���_�Ƃ��C�n�C�q�[���𗚂������q��w���̕��s����̓������u�^�C�v�����v��ʂ��Ė��炩�ɂ���ƂƂ��ɁC���ꂼ��̃^�C�v�̕��������������l�ɂǂ̂悤�Ȉ�ۂ�^����̂��Ƃ������Ƃ܂Ŗ��炩�ɂ����C�ƂĂ����j�[�N�Ș_���ł��B���̘_���쐬�̃v���Z�X�ŁC���M����͑����̃^�C�v�̕���������K���܂����B���̌o���́C����C���M���u�������l�v��ڎw����ŊԈႢ�Ȃ����ɗ��Ǝv���܂��B�i�c���̓��ꕶ����������ꂳ�܂ł����B�j

�@��{�N�́u�싅�ɂ����鋅��������˂炢�Ƃ�����������̎w���@�Ɋւ��錤���v�Ƃ����\��ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B��{�N�͕���������ʂ��ċ���������\�ɂ��铊������̓����𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁC���ۂɂ��̓��������g�ɂ��邱�Ƃ��\�ɂ���w���@���l�Ă��C���̐��ʂ������I�Ɋm�F���܂����B��{�N�́C�����炭�C�{�w�Ȃɂ����Ă����Ƃ��������Ƙ_���Ɏ��g�ݎn�߁C�����Ă����Ƃ������ȏ��������Ƃɑ��ƌ���������s�����w���̈�l�ł��B��{�N�̏ꍇ�ɂ́C���Ƙ_���{�̂̊������������������łȂ��C���̊����x�������������߁C�ނ̘_���͑����̃[�~���Ԃ̑��_�쐬�ɍۂ��Č��{�Ƃ��ėp�����܂����B

�@�_�c�N�́u�e�j�X�̗��j�I�ϑJ�ɂ�����{���[�̏d�v���̕ω��ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�ő��ƌ������s���܂����B�_�c�N�͖c��ȗʂ̃f�[�^�Ɗi�����Ȃ���e�j�X�ɂ����鉝�N�̖��I�肽�����l�@�Ώێ҂ɑI�肷��ƂƂ��ɁC���̍l�@�Ώێ҂����̎����f�����Ԃ��Ɋώ@���邱�Ƃɂ���āC�����ɂ�����{���[�̗��p���Ƃ��̗��j�I�ȕω��𖾂炩�ɂ��܂����B���_��o�̂P�T�ԑO�ɂ��܂��r�f�I�����I����Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁC���Ȃ�ł������Ƃ͎v���܂����C�_�c�N�́C�c��ȃf�[�^�����܂Ƃ߂�ƂƂ��ɁC�Ő��R�[�g�̍���̎ʐ^�ȂǁC�ƂĂ����j�[�N�ȖT��ςݏd�ˁC���Ƙ_���������ɏ����グ�܂����B

�@�鏊����́C���g���������郉�O�r�[���̃g���[�i�[�Ƃ��Ă�����Ă���{�w�Ȕ��u�t�̐���搶�Ɏ��������w�������Ȃ���C�u���O�r�[�I��̃^�b�N�����쒆�̕��o�����ɗގ�����R�A�G�N�T�T�C�Y�̌����v�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_���������グ�܂����B�w�O�ł̔��\���T���Ă���Ƃ������ƂŁC���e�̏ڍׂɐG��邱�Ƃ͂ł��܂��C�鏊����͎������瓾��ꂽ�f�[�^�����Ƃɗ��h�Ș_�����܂Ƃ߂܂����B

�@���ʂ���́u���퐶���ɂ����鐳���������Ɋւ��錤���v�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B���ʂ���́C�X�|�[�c�^�����������邩����^�����������邩�C���Ȃ��������ł��̃e�[�}��I��ł���܂������C���̑�ނƂ��Ď��グ���u�~���t�B�[���̐������H�ו��v�ɂ��Ă���߂đ��ʓI�Ɍ�����i�߂��ق��C���{�ɂ�����V���ȐH�����i�~���t�B�[�������j�̊m���Ƃ����Љ�ۂ������܂��Ȃ��炳�܂��܂ȃ~���t�B�[���̐������H�ו��ɂ��Ă̎������q�ׂ�ȂǁC����߂ă��j�[�N�Ș_�������������Ă���܂����B����̌o�������C����Ƃ����������������퓮�������ɒNjy���Ăق����Ǝv���܂��B

�@�p�J�N�́u�̈���Ƃɂ�����C���X�g���N�V�����Ɋւ��錤���v�Ɏ��g�݂܂����B�p�J�N�́C��藝�����₷���C���X�g���N�V�����̓����Ƃ��̐����v���ɂ��Č�����i�߂�ƂƂ��ɁC�������ɂ����C���X�g���N�V�����ɂ��Ă����̓������ڍׂɋL�q���Ă���܂����B�p�J�N�̑��Ƙ_���ɂ����Ē��ꂽ�����̋L�q���e�́C�ی��̈�̋��t��ڎw����y�������ׂ�₷����莖�ۂ�I�m�ɂƂ炦�Ă���C�p�J�N���g��ی��̈�̋��t��ڎw����y���������悢�C���X�g���N�V�����̎��{��ڎw����łƂĂ��Q�l�ɂȂ�ƍl�����܂��B����̌o�������C�܂��܂��������₷���C���X�g���N�V������Njy���Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�@���F����́u���{�l��w���ɂ����鏑������̓����v�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B�����ɂ�����u�t�́v�̎��i��L���钷�F����́C���ȏ��Ɏ����ꂽ�u��������������v�̓�������|����ɂ��Ȃ��璇�Ԃ̏�������̓����𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁC���́u�������v�Ƃ������l�ӎ�����U�u�J�b�R�ɓ����v���Ƃɂ���āC�u�������p���v����̈�E���������Ԃ̏�������ɂ����܂��܂ȋ@�\�I�ȈӋ`�����o���܂����B�����āC���̂悤�ȑ��l�ȉ��l�ς܂��C���F����͓��{�l��w���ɂ����鏑������̂�����ɂ��Ď������q�ׂ܂����B�������g�����������Ă�������܂ł̉��l�ς��������Ή��������F����̑��Ƙ_���́C��w��������߂�����ɂӂ��킵�����ł������Ǝv���܂��B����̌o�����C���ЂƂ�����̎Љ�l�����ɐ������Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�@����N�́u�X�|�[�c�ɂ����铊����̑̌n���Ɋւ��錤���F�n���h�{�[���̓�������𒆐S�Ɂv�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_���Ɏ��g�݂܂����B������͂��܂��܂ȃX�|�[�c��ڂŗp�����܂��B����N�́C�X�̃X�|�[�c��ڂɂ����铊����̑��݊W�𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁC����ꂽ�m�������p������Ƃ��āC�n���h�{�[���̓���������K�������������g�����̎�ڂ̓������g�ɂ���Ƃ�����ǂ̂悤�ȏC������������ǂ��̂��Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B��ڂ�����������̑��݊W�̌����͂܂��܂��������i��ł��܂��C����C����N�͓�����ɍi���Ă��̌�����i�߂Ă���܂����B���̘_���́C�q�ǂ������̃X�|�[�c�w���ɐ�����C�ƂĂ��d�v�ȁC�����ĂƂĂ����j�[�N�Ȍ����ł������Ǝv���܂��B����Ƃ��C����̌o��������ɐ������Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@�ᐙ�N�́u�싅�ɂ�����E�Ŏ҂̑���o���g�̃t�H�[���Ɋւ��錤���v�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B�ᐙ�N�́C�������g��������o���g�̃t�H�[���̎w���Ǝ�����ʂŊώ@�����o���g�t�H�[���̐H���Ⴂ���o���_�ɂ��āC�Z�\���x�����Ƃɑ���o���g�̃t�H�[�����ǂ̂悤�Ɏg���������Ă���̂��C�����Ĕ��B�i�K���Ƃɂǂ̂悤�Ȏw�����Ȃ���Ă���̂����C�e��̒������@��g�ݍ��킹�Ȃ��疾�炩�ɂ��܂����B�ᐙ�N�̑��Ƙ_���́C���m�ɐݒ肳�ꂽ�����e�[�}�ɑ��đ��p�I���O��I�Ȍ������������Ƃ����_�ŁC�����ꂽ�͍�ł������Ǝv���܂��B���ЂƂ��C���ׂẴo���g�t�H�[�����\���Ƀ}�X�^�[���C���B�i�K�ɉ������o���g�t�H�[���̎w�����s�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�@�]������́u���q�o���[�{�[���I��̃L�����A�I���ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�ő��Ƙ_�����܂Ƃ߂܂����B�]������́C���g�̌o�����ӂ܂��CV���[�O�̏��q�I��̃L�����A�I���̏Ƃ��̕ω��𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁC����CV���[�O�ɓ��c���鏗�q�I��ɑ��Ăǂ̂悤�ȏ��⋳�炪�������ׂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă̒��s���܂����B���̘_���́C������V���[�O�I��������Ώۂɂ���ȂǁC�]������Ȃ�ł͂́C�ƂĂ����l���錤���ɂ܂Ƃ܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ɁC���ꂼ�ꎩ�����ݒ肵�������e�[�}�ɑ��Ē������Ԃ������Ď��g��ł��܂������C�l�ɂ���ē��e��̈Ⴂ��������C��������f���炵���ł����Ɏd�オ��܂����B�����̑��Ƙ_���ɂ��ẮC���m�w�@��w�X�|�[�c�^���w�������i14618�������j�ɒ~�ς��Ă����ق��C���������������������_���̕��ʈ˗������A���������������ɂ��ẮC���Җ{�l�̗�������ŕʍ�������z�肵�����ƍl���Ă��܂��B

�@���j���̃[�~�I����ɂ́C���_��o�̑ł��グ�����˂ĖY�N����s���܂����B�����̎��ʂ���̐s�͂ɂ��C��N�̖Y�N��ɑ����āC���N���S���̎Q���ŏW�����Ƃ��ł��܂����B���ʂ���C���肪�Ƃ������܂����I

�@����́C�[�~���ł̑��Ƙ_�����\��C�����Č��N�Ȋw�Ȃł̑��Ƙ_�����\��J�Â���܂��B��w�������c�肠�Ƃ킸���ł����C�Ō�܂łЂƂЂƂS�͓����Ŋ撣��܂��傤�I

�@�����F��o���ꂽ���Ƙ_���B���ꂼ��ƂĂ������[�����e�Ɏd�オ��܂����B�E���F�i�P��́j�����O�ɋL�O�B�e�B�����F���t�I���_��o���I�������������ĊF�\�����₩�ł��B�E���F��~�钆�ł̉��U���i��l������Ɋϑ������������Ă��܂��j�B���_����ꂳ�܂ł����I

2014/12/13�@�@�W�����v�X�E�J���t�@�����X�ɎQ�������Ă��������܂����I �@�P�Q���P�R���i�y�j�Ƀi�V���i���g���[�j���O�Z���^�[�iNTC�j�ŊJ�Â��ꂽ�u�W�����v�X�E�J���t�@�����X�v�ɎQ�������Ă��������܂����B���̃J���t�@�����X�́C���{���㋣�Z�A�������ψ���������ł���C�܂����̑�w�E��w�@����̑��y�ł�������{���q�̈��w�̋g�c�F�v�搶�̔��ĂŊJ�Â���܂����B�L�O���ׂ���P��ڂ̃e�[�}�́u�������v�ł��B����́C���{�L�^��B�����ꂽ�搶������{�̑����Ŏw���҂Ƃ��Ċ���Ă���搶���ȂǁC�������o�[���u�t�Ƃ��Ă��}�����Ă̊J�ÂƂ������ƂŁC�������̎w���ɂ����鑽���̐搶�����S���e�n����NTC�ɏW�����܂����B

�@�J���t�@�����X�ł͌��c�����ψ����Ƌg�c�搶�ɂ�邲���A�ɑ����āC�͂��߂Ɏ��w�ّ�w�̍������搶�����B���|�[�g�����܂����B����搶��JOC�̍݊O���C�ŃX�E�F�[�f���ɂP�N�ԑ؍݂���Ă��܂������C���̍ۂɌo�����ꂽ���{�ƃX�E�F�[�f���ł̃R�[�`���O�X�^�C���̈Ⴂ��Z�p�|�C���g�̈Ⴂ�Ȃǂɂ��ĕ���܂����B�X�E�F�[�f���ł́C�u�J�߂ĐL���w���v���O�ꂳ��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�܂��C�X�E�F�[�f���ł́C���{�Ƃ͐^�t�ŁC�����Ɠ��ō��̈ʒu�������ۂƂ������Ƃ���������Ă���Ƃ������ƂŁC����搶�����g�C��ϋ����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B����搶�̂��b�́C�����g�������l���Ă������Ƃ���Ɛ[���֘A���Ă���C�����g�̎w���ɂƂ��Ă���ώQ�l�ɂȂ�܂����B

�@�����ċZ�p�_�̃Z�b�V�����ł́C�j�q�������̌����{�L�^�ێ��҂ł����풼�K�搶�ƌ����{�L�^�ێ��҂ł���N��M�O�搶���C���{�L�^��B�������܂ł̂����g�̒���̕ω��C�����Ă��̌�̎��s����ɂ��Ďf���܂����B���b���f�����ŁC��������������Ă����v���Z�X�ⓥ�̃R�c�Ȃǂ�����l�̐搶�ő傫���قȂ�C�����g�̌��������߂Ɏ������g�̓���͍�����Ă������Ƃ��ǂ�������܂����i������Ƃ��C�����̒�������������Ă����ۂɁu�Q�l�ɂ����I��͂��Ȃ��v�Ƃ��������ꂽ�̂ɂ͑�ϋ����܂����j�B����ɁC���{�L�^�B����ɂ͂�����Ƃ�����ƕt�������Ȃ��狣�Z���p������Ă����Ǝf���C�������̋��Z�����Ɖ���Ƃ̊W�ɂ��đ傢�ɍl���������܂����B���f���������b���͂��܂��܂ȓ_����Ӌ`�[�����e�ł���Ɗ������܂����B�����_�ł͂܂�����ł����C����̐��ʂ͉��炩�̃��|�[�g�Ɏc�������Ǝv���Ă��܂��B

�@����ɁC�g�c�搶���R�[�f�B�l�[�^�[�߂�ꂽ�g���[�j���O�_�̃Z�b�V�����ł́C���{�̑����ő������̂��w���ɂ������Ă���R���̐搶�����C�����g�̃g���[�j���O���j�ɂ��Ă��b������܂����B�͂��߂ɖ쒆��搶�́C�E�F�C�g�g���[�j���O�ł�������Ɠy��Â�����s�킹��g���[�j���O���j�ɂ��ĕ���܂����B�����ĊC�N���P�搶�́C���Z���ɂ̓E�F�C�g�g���[�j���O�͈�؍s�킹���C���d��p���āu�e���ؓ��v�Â���Ɏ��g�܂�����C��{�̃h������C���[�W�g���[�j���O�ɓO��I�ɑł����܂��肷��g���[�j���O���j�ɂ��Ęb����܂����B����ɕ��Ԕ����搶�́C��Ƃ��ď㋉�҂�ΏۂƂ����C���̓����ɒ���������I�ȋؗ͋������d������g���[�j���O���j�ɂ��Ă��b����܂����B���̂悤�ȁC���ꂼ��܂������قȂ���e���������搶���̂��b�ɁC�F�Ŗڂ��炤�낱�̎v���ŕ�������܂����B

�@�J���t�@�����X�I����ɂ́C�����e���[�U�n��X�u�Ώv�ɏꏊ���ڂ��č��e��������C���{�e�n���猩���������̐搶���Ɗy���������ȏ��������s���܂����B����C�J���t�@�����X����э��e��ɂ����đ����̐搶���̂��b���f�����ŁC�������Ƃ�������̋��Z��ڂł����Ă��C�܂������قȂ���j�ɂ��������ăg���[�j���O�͑g�݂��Ă�ꂤ�邱�ƂɋC�Â�����܂����B�܂��C�w���҂́C�I��̔N�����ɉ����đ��l�ȃg���[�j���O���g����������悤�C���L���m����g�ɂ���K�v�������邱�Ƃ����߂Ď����������܂����B�����āC���L���m�����w���҂��g�ɂ��Ă������߂ɂ��C����̂悤�Ȍ��C�̋@���w���Ғ��ԓ��m�ł̏���������ɂȂ��Ă��܂��B���ꂩ��̓��{�̑������̂��߂ɁC����Ƃ��C����̂悤�ȏ��������������F�Ōp�����Ă����܂��傤�I

�@�Ȃ��C�J���t�@�����X�̏ڍׂɂ��Ă� �������㋣�Z�Q�����i��49��3���j�� pp. 199-205�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B�܂��C�����̉f���ɂ��Ă͓n�ӂ܂ł����k���������B

�@�����F�W�����v�X�E�J���t�@�����X���J�Â��ꂽNTC�B�����F�g�c�搶���J��̂����A������܂��B�E���F����搶�����B���|�[�g�����܂��B�����F�Z�p�_�̃Z�b�V����������`�������Ă��������܂����B���A���犚�݂܂����Ă��܂����炵�܂����B�����F�����{�L�^�ێ��҂̑��搶�ƑO���{�L�^�ێ��҂̌N��搶�������g�̒�����������܂����B�E���F�g���[�j���O�_�̃Z�b�V�����ł́C�쒆�搶�C�C�N�搶�C�����ĕ��Ԑ搶���o�����瓾�������g�̃g���[�j���O���j�ɂ��Ă��b����܂����B�����F�������e����d���Ă����y���N�́C����͎c�O�Ȃ��炨�d���̓s���Ō��Ȃł������C���e��̎��O�}�l�W�����g�����Ɉ����Ă��ꂽ�����łȂ��C���e����̓�����ō���������ƏΊ���ӂ�܂��Ă���Ă��܂����B�i�u�n�C�W�����v���v�{�g���̍�����������肪�Ƃ��������܂����I�j�����F��w���㋣�Z���̈̑�Ȃ鏔��y���B�E���F����C�g�i��������ɎQ�����Ă����n�C�W�����v���Ԃ̊F���܁B�Ȃ��₩�ȕ��͋C�̒��ŏ��������s���܂��B

2014/12/6�@�@��Q���茤���ҏ���������J�Â��܂����I �@�P�Q���U���i�y�j�Ɏ��w�ّ�w�̑��R�搶�ƂƂ��ɑ�Q���茤���ҏ����������Â��܂����B��N�x�C������ڂ������ĂƂɂ����W�܂낤�Ǝn�߂���������ł����C����́C���m���M��w�̖ؖ쑺�搶�i�g���[�j���O�_�E���㋣�Z�j�Ⓦ�C�w�@��w�̎��搶�i���甭�B�_�E�T�b�J�[�j�Ƃ����V���ȃ����o�[�C����ɂ͐搶���̋����q�̊w�����������ɂ����Q�����������C������u���Ȃ̎w���@�v�i�̈�ȋ���w�j����Ƃ��錤���҂Ɓu���e�w�v�i�e��ڂ̕��@�_��X�|�[�c�^���w�j����Ƃ��錤���҂̉ˋ���ڎw���ď��������s���܂����B

�@�͂��߂Ɏ����u����^���E���㋣�Z�̎��ƂÂ���F�w�����x���w�����Â���x���H�v�Ƃ����e�[�}�Řb����s���܂����B����^���◤�㋣�Z�̎��ƂÂ���ɍۂ��ẮC�����Ɏ���u�����C���邢�͓����Â���Ɏ���u�����Ƃ����_�ŁC���t�͔Y�܂����I���𔗂��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ɏ���u���Ƃ����A�C�f�A�́u�A�C�f�A�N���u�v�ŕ������Ă������������̂ł����C�Ƃ�킯���㋣�Z�̏ꍇ�ɂ́C�����ɖ����ɂȂ�ƁC���łɒ蒅���������őS�͂��o�����ƂւƌX���Ă��܂��C�V���ȓ��������̊w�K�ɏœ_�Ă邱�Ƃ�����Ȃ�܂��B����ɑ��āC�V�������������̊w�K�ɏœ_�Ă�ƁC���x�͑S�͂��o�����Ƃ����̊w�K�̖W���ƂȂ邽�߂ɁC�������œ_�����邱�ƂɎx�Ⴊ�����܂��B�����ō���́C�����Â�����u�y���܂���v���Ƃ�W�J������ŁC���̐��ʂ����ċ����Ɏ��g�܂���Ƃ����P���\�����Ă��܂����B���̏�ŁC����́C���̂悤�ȓ����Â���Ɏ���u�����P����W�J���邽�߂Ɏw���҂ɂ͂ǂ̂悤�Ȕ\�͂��v�������̂��C�܂��ǂ̔��B�i�K���瓮���Â���𒆊j�ɐ��������Ƃ̎��{���\�ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃɂ��ĊF�Řb���������Ǝv���Ă��܂������C�c�O�Ȃ���b�������̎��Ԃ��s�����Ă��܂��܂����B�F���ܑ�ώ��炵�܂����B

�@���ɁC�����w�̉��o�{�搶���C�u�����ƒ����̋��ȋ���@�̎��H�F�{���ے��ʼn����ۏł���̂��H�v�Ƃ����e�[�}�ł��b�������܂����B���o�{�搶����́C�{���Z�Łu���ȂɊւ���Ȗځv�Ɓu���E�Ɋւ���Ȗځv�̗����C����ɂ͏�������R�[�X�ƒ�������R�[�X�̗�����S������Ă���o���܂��āC���w�Z���@�ƒ��w�Z�̕ی��̈�̋��@�ɋ��߂���E�\�̈Ⴂ����ۂɒ��ʂ���q�ǂ��̈Ⴂ�C����ɂ͏��w�Z�ƒ��w�Z�ɂ�����̈�̎��ƂÂ���̈Ⴂ�Ȃǂɂ��Ă��b�������܂����B���o�{�搶����́C�͋[���Ƃ��s�킹�Ă݂Ă��C�w�K�w���Ă��������Ă݂Ă��C���y���̏�������R�[�X�̊w�����ی��̈�̒�������R�[�X�̊w�����X�^�[�g���C���͂���قǑ傫���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ԃ̕�����܂����B���̏�ŁC���o�{�搶����́C�P�Q�O���̊w����ΏۂƂ��ĂP�R�}�̓��e�w�Ɋւ�����ƂƂP�R�}�̋��Ȃ̎w���@�Ɋւ�����Ƃ݂̂ő̈�̎��Ƃ��s�����Ƃ��ł���悤�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������R�[�X�ƁC�Q�O�����x�̊w����ΏۂƂ��ċ��ȓ��e�Ɋւ��鑽���̎��Ƃ�ʂ��Ďw���͌���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��钆������R�[�X�ł́C���Ǝ��ɋ��߂���\�͂͂������ɈقȂ邯��ǂ��C�����̃R�[�X�̊w���ɑ��đS�͂Ŏw���ɂ������Ă���|�̎��H���f���܂����B���̕��f���āC�����g�ƂĂ��E�C�Â�����ƂƂ��ɁC���o�{�搶�̂��b����͎����̎��Ƃ̂��߂̑����̃q���g�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����Ĉ��m�����w�̐����搶���u�_���X���Ƃ̎w���|�C���g�Ǝ��H�F�\���E�n��_���X�𒆐S�Ɂv�Ƃ����e�[�}�ł��b�������܂����B�����搶�̓_���X�̃X�y�V�����X�g�ł���C�̈�ȋ���w�����Ƃ���Ă��܂��B��Ƃ��ăX�|�[�c�Ɏ��g��ł��������̎Q���҂ɂƂ��āC�_���X�͂܂��ɖ��m�̗̈�ł��B�����ō���́C�����搶�ɂ͂Ƃ��ɂ��肢���āC�n��_���X�̓�������Ƃ̑g�ݗ��Ă����Ȃǂ̗��_�I�w�i�ƁC�����g�̎��ƂÂ���̍H�v�ɂ��Ă��b�����������܂����B�u���ւ��𒆐S�ɒe�܂���̂ق����Ȃǂɂ�铱�����ɂ��邱�Ɓv�C�u�����łƂɂ����P�ȗx�肫�邱�Ɓv�C�u�͂��߂͋��t���[�h�œ����I�ȓ������ŗx�点�邱�Ɓv�C�u��i�n������܂��͑����\�����ɂ��Ď��Ƃ�g�ݗ��Ă邱�Ɓv�ȂǁC�o���ɗ��Â���ꂽ���Ƃ̍H�v�ɂ��Ă̂��b�ɁC�F�Ŗڂ��炤�낱�̎v���ŕ�������܂����B����ɍ���́C�����搶�����g�ɂ����Ǝ��H�ɂ��Ă��C�r�f�I�f���������Ȃ���Љ�Ă��������܂����B�����搶�ɂ��_���X�̎��Ƃ͂܂��ɋ��ٓI�ŁC�w�������͌������낦�āu�y�������I�v��u����Ȏ��Ƃŗx���Ă݂����I�v�Ƃ������z��R�炵�Ă��܂����B����Ƃ��C�����̐܂ɐ����搶�̎��Ƃ��F�ŎQ�ς����Ă������������Ǝv���܂��B�@�����܂�����ǂ�����낵�����肢���܂��B�i�Ȃ��C���U�������������L�O���ׂ���P��ڂ̑��ƌ����ɂ͂��f���ł����\����܂���ł����c�j�B

�@����ɁC���w�ّ�w�̑��R�搶���C�u�w�K�w���v�̂��猩����B�^���ɂ�����w�N�ʊw�K���e�̎��ہF���є��^���ɒ��ڂ��āv�Ƃ����e�[�}�ł��b�������܂����B���R�搶�́C�w�K�w���v�̂Ɏ����ꂽ�Z�\�ʂ̂˂炢�ƁC����܂łɌ��Ă���ꂽ�w�Z����ɂ����钵�є��̎��Ƃ̌���Ƃ����荇�킹�邱�Ƃɂ���āC�u�w�J�r���сx���ł����炠�Ƃ́w���є��̒i�����グ�Ă��������x�v�Ƃ������݂̑����̒��є��̎��ƂɔF�߂���ۑ�_���w�E����܂����B�����đ��R�搶�́C�����{���̗���Ŏ��g�܂�Ă�����̈���Z�̎��Ƃɂ����邲���g�̎��݂ɂ��ďЉ��܂����B���R�搶�̒��є��̎��Ƃł́C�����̊w�������܂�o���������Ƃ̂Ȃ��u�r���сv�������Ď��グ��ƂƂ��ɁC�O��I�ɂ��̓����̃R�c���w����i�K���K�Ɏ��g�܂��邱�Ƃ�ʂ��āC�u�R�c�v�����܂��āu�ł���v�悤�ɂȂ��т�̌������邱�Ƃɏd�_��u���Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�܂��C���R�搶�́C���̈���Z�Ƃ͂����C����ꂽ���Ǝ��ԓ��ł͈������Ƃ��ł���Z�͌����Ă��܂����Ƃ���C�����Ď��グ��Z�̐������炵�Ăł��C�ȏ�̂悤�Ȋw�K�̐[�܂�����߂邱�Ƃɂ���āC���t�ɕK�v�Ȋw�Ԏp����w���҂Ƃ��Ă̑ԓx���w���邱�Ƃ��d�����Ă��邻���ł��B����C���R�搶���Љ�ꂽ���Ƃ͎����Q�ς����Ă��������܂������C���̈Ӑ}���f���āC���낢����D�ɗ�����Ƃ��낪����܂����B����́C���R�搶�����g���ۑ�Ƃ��ċ������Ă����C�u�������w���ł���w���҂���Ă���@�̊m���v���C���ꂼ��̎��H��˂����킹�鍡��̂悤�ȁu���Ȃ̎w���@�v�Ɓu���e�w�v�̉ˋ��ɂ����āC�F�ŒT�����Ă�����Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɕ��ɐ쏗�q��w�̑���搶���u���w�Z�����{���ے����C�҂͉��ɂ��Ċw�т������Ă���̂��H�v�Ƃ����e�[�}�Řb����s���Ă��������܂����B�͂��߂ɑ���搶�́C���E�ے��ɂ����鋳�ȂɊւ���Ȗڂɓ��݂����u�w�m����Ă�Ƃ����ϓ_���猩�ċ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����e�i�w�p�I�Ȓm���j�Ƌ��t�ɗv�������m���E�Z�\�i���E�̒m���j�Ƃ͕K��������v���Ȃ��v�Ƃ����W�����}���Љ��܂����B���̏�ŁC����搶�́C������K���I�����w���������܂��w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�������e�ɒ��ڂ��āC���E�ے��ŋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��m���E�Z�\��o�����Ƃ����݂��܂����B�����āC�Ǝ��̒����̌��ʂ��x�[�X�ɁC�u�ł��Ȃ��v�w�K�҂��u�ł���v�悤�ɂȂ�w���@�������C���K��̊w�����܂��Ɋw�т����ƍl���C�����t�ɗv�������m���̏����ł���ɂ�������炸�C�����̋��E�ے��ɂ����鋳�ȂɊւ���ȖڂŎw������Ă���̂́C�A�X���[�g��ΏۂƂ����������疾�炩�ɂ��ꂽ�u�ł���v�w�K�҂��u���܂��v�Ȃ邽�߂̎w���@�i�w�p�I�Ȓm���j�Ȃ̂ł͂Ɖs���w�E����܂����B�ȏ�̓��e�܂��āC����搶�́C���ȂɊւ���ȖڂƋ��E�Ɋւ���Ȗڂ��ˋ����邽�߂ɁC�e��ڂɂ�����u�ł��Ȃ��v�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��Ƃ������Ƃɂ��Ċw�p�I���ꂩ��c�_���悤�ƒ�Ă���܂����B���̒�Ă��āC�t���A���C�|���̗��o�X�P�b�g�{�[���̗�C����ɃT�b�J�[�̃{�[���������Ȃ������̗�ɂ��Ă��b���������܂������C�b���Ȃ��Ŏc�O�Ȃ��獡��̏�������͎��Ԑ�ƂȂ��Ă��܂��܂����i���̃e�[�}�ɂ��Ă͂��ЂƂ��p���I�ɋc�_���Ă����܂��傤�j�B

�@����̏�������ł́C�̈�ȋ���w����Ƃ���搶���͎�Ƃ��Ċw�K�҂̎��Ԕc�����ɂ��C�^���w����Ƃ��鎄�����͎�Ƃ��đf�ޗ������d������Ƃ����悤�ɁC���ꂼ��قȂ�_�ɋ�����u���Ȃ���C���ǂ������{���Ƃ��������ڕW�Ɍ������Ă��邱�Ƃ��Ċm�F�ł��܂����B�c�O�Ȃ���C��Î҂̕s��ۂ̂��߂ɁC��������R���_�̂��߂̏\���Ȏ��Ԃ��Ƃ邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�������C���̂悤�ɊF�ŏW���ď��������s�����Ƃ́C���ꂼ�ꌻ��ɖ߂苳���{���ɂ����鎄�����ɂƂ��āC���g�̎��H�𑊑Ή����邢���@��ɂ͂Ȃ����悤�Ɏv���܂��B�i���Ȃ��Ƃ������g�ɂƂ��ẮC�������g�̎��H�Ȃ��邢���@��ɂȂ�܂����B�j�����{���̌���œ��e�w�Ƌ��Ȃ̎w���@�Ƃ̉ˋ����s���ɂ͂܂��܂��ۑ���c����Ă��܂��B�������C�܂��́u���������ˋ����Ă��邩����v�v�i���o�{�搶�̌��t�j�Ƃ����v�����F�ŋ��L���Ȃ���C��������ǂ������{�����s�����߂̓w�͂��p�����Ă��������Ǝv���܂��B

�@��������̏I����ɂ́C�n��C�^���A���u�V���r�h�D�o�v�Ɉړ����āC���R�搶�̃}�l�W�����g�ō��e��������܂����B����͉������炨���ł����������搶���ɂ��u�Ō�܂ł�������Q������I�v�Ƃ����ӋC���݂ł��Q�������������Ƃ��ł��i�����搶�C���̐߂͑�ώ��炵�܂����j�C�Ȃ�Ɩ�T���ԁI�Ƃ��������Ԃɂ킽���Ă�������e����[�߂܂����B���e��̌㔼�ɂ́C���C�w�@��w�̎R�c�搶�i�g�̕\���j�ɂ����Q�����������C�F�ł���ɐ���オ��܂����i�A��ɂ͂��y�Y�܂Œ����Ă��܂��܂����j�B���e����C�����Ƃ��������嗬�ł͂���܂����C���͂Ƃ�����C���N�x�̏�������������ɐ���̂����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B���̒��q�ŁC�N�P��̒��s���ɂȂ���������������C��������ЂƂ��p�����Ă��������Ǝv���܂��B�F���܈��������ǂ�����낵�����肢�������܂��I

�@�����F���R�搶�������s���܂��B�E���F�����搶�Ƀ_���X�̎��Ƃ̎��H�����Ă��������܂��B�����F�F�ňӌ��������s���܂��B�����搶�ɂ�錻��T�C�h����̉s������E���ӌ�������܂��B�E���F���R�搶�Ƀ}�l�W�����g���Ē����C���e����s���܂����B���e��ł͗��b�������Ƃяo�����肵�C�����Ԃɂ킽���ĊF�ł�������e����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���R�搶�C�}�l�W�����g�i�Ƃ��y�Y�j���肪�Ƃ��������܂����I

2014/9�@�@����ɍ����[�~���h�ɍs���Ă��܂����I �@�X���^���ɍ����[�~���h�ɍs���Ă��܂����I����́C�R�C�S�N�̃[�~���̗L�u�U���Ǝ��w�ّ�w�̑��R�[�~�̃����o�[�P�R���C�����ċ����Q���ŕ��䌧��K��܂����B

�@������́C�܂��͐����l�Ń[�~�Ԃ̌𗬂�[�߂܂����B�w�������̓r�[�`�o���[�{�[�����y����C����ɂ͑��R�搶�̎�قǂ����ċ��˂��Ƀ`�������W������ƁC�r�[�`�Ȃ�ł͂̊����Ɏ��g�݂܂����B�����ŁC�w�������̂����̐������C���˂����������̂ɑf���肪�ł��Ȃ��Ƃ������Ԃɒ��ʂ��Ă��܂��܂����B��O�ł̗V�тɂ͂��̊�b�ƂȂ�^���Z�\���K�v�ɂȂ�܂��B�f����́C�C�ɍs���O�ɂ�������v�[���ŗ��K���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��ˁi���N�̃[�~�̉ۑ�ɂ��܂��傤�j�B

�@�����āC�؍ݐ�́u���ق��Ȃׁv�Ɉړ����ăo�[�x�L���[�ł��B�N�����ł͔��䓇�Ōo���ς݂̃����o�[���劈��I�������C�N�������I���鍠����C�c�O�Ȃ���}�ȑ�J�ɍ~���Ă��܂��܂����B�ł��C����Ȃ��Ƃɂւ�����邱�ƂȂ��C�F�ōŌ�܂Ńo�[�x�L���[���y���݂܂����B�ЂÂ����I�����炻�̌�͏h�ɓ����Ă���Ɍ𗬂�[�߁C�����ߑO�͗��ّO�ɍL����r�[�`�̃S�~�E�����s���܂����B�����đ��R�[�~���̃����o�[�����Ɖ��U���Ă���́C�n�Ӄ[�~���Œނ�ɂ������݁C���y�Y�̃c�o�X�ƃ^�C����Ɋ�H�ɂ��܂����B

�@�P���Q���Ƃ����Z�����Ԃł͂���܂������C����̍��h�ł́C�w�������͊w�N����ъw�Z�̘g�g�݂������Č𗬂�[�߂邱�Ƃ��ł����悤�ł��B���ЂƂ��C������C�@��������Ă���Ɍ𗬂��Ă����܂��傤�I�F���܁C���h����ꂳ�܂ł����I

�@�����F���l�������o�b�N�ɏΊ�ŋL�O�B�e�B�����F�F�Ńr�[�`�o���[�{�[�����y���݂܂����B�����F���˂��̐��ʁB�l�����J���n�M�ƃx���̓o�[�x�L���[�ł������������܂����B�����F�o�[�x�L���[��͕����ł���Ɍ𗬂�[�߂܂��B�E���F�u���ق��Ȃׁv�ł̒��H�B���낢��ȃn�v�j���O������܂������C�����牽�܂ł��肪�Ƃ��������܂����I�E���F�r�[�`���|��̋L�O�B�e�B����̍��h��ʂ��ĊF�̋���������ɋ߂��Ȃ�܂����I

2014/8�@�@���䓇�Ƀ[�~���s�ɍs���Ă��܂����I �@�W���^���Ƀ[�~���̗L�u�S���Ɣ��䓇�Ƀ[�~���s�ɍs���Ă��܂����I���䓇�͎�����w�@���̍����疈�N���������K��Ă��܂����C���N�͂͂��߂Ċw�������ƈꏏ�Ƃ������ƂŁC�V���ȗ��̗\���ł��i�Ƃ����Ă����n�W���E�H�c���U�ł�������j�B

�@��N���l�C���䓇�ł͒�y�`�ł̒�h�ނ�ƒ�y�C������ł̃X�L���_�C�r���O�ɖ������܂����B�F�ő����Ēނ莅�𐂂炷��h�ނ�͖���務�ŁC�H�ׂ���Ȃ��قǂ̃����i�����ɂ̓����A�W�C���̂̂��P�u�T���v�̂��ꂳ��ł͂���܂���j��ނ�グ�܂����B�ɓ��N�Ɛ_�c�N�͗��h�ȃV���S�i�J���p�`�̎q�ǂ��j���ނ�グ�܂������C�ᐙ�N�͎����^���������Ă����ӂ����Ă��邤���Ɏc�O�Ȃ���ł������T�T���i�����ɂ̓C�X�Y�~�C�ʖ��E���R�^���j���Ă��܂��܂����i�s��ہC���炵�܂����I���������͑傫�������I�j�B�X�L���_�C�r���O�ł́C��h����[�݂ɔ�э���C�������܂Œނ�グ�Ă��������̑�Q�ƂƂ��ɉj���܂������ƁC�F�C�����̉^���o����ςނ��Ƃ��ł����悤�ł��B�����āC�C���炠����C�n���̂�������ɋ����Ă��������Ăӂƒ�h�e�̊C�̒���`���ƁC�ق�̂Q����ɕ����̃E�~�K���������j���ł��܂����B����ɂ͊F�т�����I�F�ł������Ԃ�Y��Č������Ă��܂��܂����B

�@�ނ�グ�����͊F�ł����Ďh�g�C�����i�C�Ă����C�A���`�C�����Ĕ��e�i�w������C�u�����v�ɍۂ��ċ��J�搶��育���������Ē������������q���g�ɁC�h�g�C�[���C�����C�l���C�J�C�����Ȃǂ��O���O���܂������́j�ɂ��ė[�H�ɒ����܂����B�؍݂Q���ڂ̔ӂɂ͑؍ݐ�̃P���`�����}����̒���i�ӂƕǂ�����ƃ������������ς��I�j�Ńo�[�x�L���[���y���݂܂����B�����ăo�[�x�L���[���I���ċ�����グ��ƁC�_�̐�Ԃ��炱��܂Ō������Ƃ̂Ȃ����_�̐�����I

�@����͎�V�C�ɂ͌b�܂ꂸ�C����x�m�o�R�͊����܂���ł������C����ł��Ȃ����䓇�̎��R�Ɖ�����\���Ɋy���ނ��Ƃ��ł��܂����B�w����������́u���ƌ���v���C�x�[�g�ŗ������I�v�Ƃ��������������܂����B����Ƃ��C���������Ŗ�O�������y���ޗ��s������ł���悤�ɂȂ��ĉ������ˁI��������ꂳ�܂ł����I

�@���F�h����ł���P���`�����}�̑O�ŋL�O�B�e�B���ꂩ�甪�䓇�ł̃h�L�h�L�̌����n�܂�܂��B�㒆�F�J���p�`��ނ�グ�܂����I�����i�Ǝh�g�ɂ��Ă������������܂����B�E���F�o�[�x�L���[�̏������B�N�����͔C���ĉ������I�����F���s�I�Ղł̋L�O�ʐ^�B���䓇�؍݂�ʂ��Ĉ������������܂����B�E���F�X�L���_�C�r���O�B�����̓����x�͍����C�����Ɛ�܂Ō��ʂ����Ƃ��ł��܂����B

2014/8/2�@�@������ς��������n�[�h���̒�ĂɊւ���_�������J����܂����I �@���{�̈�ȋ���w��̋@�֎��ł���u�̈�ȋ���w�����v�ɓ��e���Ă����u�n�[�h�����̊w�K�w���ɂ�����X���[���X�e�b�v�����\�ɂ���V��������̒�āv�Ƃ����_��������܂����I

�@���̘_���ł́C�u�n�[�h�����|���Ē��щz���Ȃ��v�Ƃ��������������邽�߂̎���n�[�h�����Љ�܂����B���S�҂�ΏۂƂ����n�[�h�����̊w�K�w���ɍۂ��ẮC�͂��߂ɃC���^�[�o��������������ԂŃn�[�h�������X�ɍ������Ă����C���ꂩ��C���^�[�o�����L�����Ă����Ƃ����w�K�i�K��H�邱�Ƃ���ʓI�ł��B�������C�n�[�h���̍������������Ă����ۂɁC�w�K�҂��n�[�h����|���Ɗ����ăn�[�h����O�ŗ����~�܂��Ă��܂��Ƃ������Ԃɒ��ʂ��邱�Ƃ�����܂��B�Ƃ�킯�s�̗̂��K�p�n�[�h���⋣�Z�p�n�[�h����p����ꍇ�ɂ́C�����͒i�K�I�ɂ����グ���Ȃ����߁C����܂ŏ\���ȗ]�T�������ăn�[�h���щz�����Ƃ��ł��Ă����ɂ�������炸�C��������グ�������Ńn�[�h���щz���Ȃ��Ȃ�Ƃ����w�K�̂܂����������ΐ����܂��B����̘_���ł́C���̂悤�Ȋw�K�̂܂������������邽�߂ɍl�Ă����u���������R�ɕς��������n�[�h���v���Љ��ƂƂ��ɁC���̗��p�\���ɂ��Č����������܂����B�Ȃ��C���̘_����J-Stage�u�̈�ȋ���w�����v��ɂĂ������������܂��B

2014/6/18�@�@�R�C�S�N�����[�~���𗬃o�h�~���g�������s���܂����B �@�R�N���̐V�[�~�����o�[�����܂�܂����̂ŁC�܂��R�N���̃[�~�J�n�O�ł͂���܂������C�U���P�W���i���j�ɂR�C�S�N�����Ń[�~���𗬃o�h�~���g�������J�Â��܂����B�͂��߂͂R�N���𒆐S�Ɏ�ْ̋����[�h�ŃX�^�[�g���܂������C�S�N���̃��[�h�Ń_�u���X�������J��Ԃ������ɁC����ɂR�N���ْ̋��������Ă��܂����B

�@�𗬉�̉^�c�ɂ������Ă��ꂽ�S�N���̊F����C���肪�Ƃ��������܂����I���ꂩ�瑽���̃C�x���g��ʂ��ĂR�C�S�N���Ԃ̌𗬂�����ɐ[�߂Ă����܂��傤�I

2014/4/7�@�@���낢���C�ɍX�V���܂����I �@�P�Q�����X�V�����Ă��܂��܂������C���̊ԁC�[�~����w�O�̑����̕�����u���̂���X�V����Ă��Ȃ��˂��v�Ƃ������b���܂����B���̂悤�Ȃ��w�E�������Ƃ����������ɁC�����̊F���܂ɂ��̃z�[���y�[�W���m�F���Ē����Ă���Ƃ������Ƃ��������Ȃ�����C���X�̎����Ȃ��Ȃ��X�V��Ƃ��i�݂܂���ł����B����C�V�N�x���}�����̂��@�ɁC��O���N������܂ł̃j���[�X����C�ɂ܂Ƃ߂�ƂƂ��ɁC�A�g�����ҁE�w���҂̕��X�̏��������X�V���܂����B������C�\�Ȍ���X�V���p�����Ă��������Ǝv���܂��B

2014/4/5�@�@�[�~�����o�[�ł��Ԍ����܂����I �@�S���T���i�y�j�ɑ�w�߂��̞T�P�r�����ł��Ԍ����܂����I�i�V�w���J�n�̃o�^�o�^�̉e��������j�R���قǑO�Ɂu���Ԍ����悤�I�v�ƃA�i�E���X���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂������C�K�^�ɂ��s���������T���ŏW�܂邱�Ƃ��ł��܂����B�O���ɂ͉J�̗\�������܂������C�����͓V��Ɍb�܂�āC�F�ʼn����̋�̉��Ŗ��J�̍����y���݂܂����B

�@���Ԍ��Ƃ����Έ�ʂɂ́u���̉��ł̉���v�ł����C�����͂�͂�X�|�[�c�^���w�������B�F�Ŋy���߂�X�|�[�c�p������Q���āC�p���Œx���P�l�̃����o�[�̓�����҂ԁC���̉��ŃX�|�[�c���n�܂�܂����B�r�̂قƂ�ł̃o���[�Ɏn�܂�C�t���X�r�[�C�L���b�`�{�[���C�h�b�a�{�[���H�C�}���\���H�H�ƁC�F�Ń��C���C�y���݂܂����B�����������Ă��邤���Ɏc�郁���o�[���������C�����߂łȂ���y�������H���Ƃ�܂����B

�@�킸���Q���Ԓ��x�̂��Ԍ��ł������C�����C�A�E�����⋳�́E�����������̕��Ɏ��g�ރ[�~���̊F�ɂƂ��Ă͏\���ȋC���]���ɂȂ����悤�ł��B���ꂩ�炵�炭�́C���ꂼ�ꂪ���Ɍ������đS�͎����̓��X���߂����܂��B�F�Ō݂��Ɏh���������Ȃ���C�A�E�����C�����̗p�����C�����Č���������������܂��傤�I

�@�����F���i�L�����p�X�̍��͍ō��ł����C����͋C����ς��đ�w�߂��̞T�P�r�����ł��Ԍ��ł��B�D�V�Ɍb�܂�ă��b�L�[�ł����B�㒆�F�����o�[��҂Ԃɒr�̂قƂ�Ńo���[�{�[�����y���݂܂��i�r�|�`�����܂�������j�B�E���F�������̓X�|�[�c�^���w�������C�o���[�o���҂��璇�Ԃւ̎w��������܂��B�����F�o���[�C�t���X�r�[�̎��̓L���b�`�{�[���B�u�t�H�[�������ˁ`�v�ƊF�Ńx�^�J�߂ł��B�����F�u�Ί炢����`�v�ƊF�Ńx�^�J�߁B�F�C�J�߂ĐL���^�C�v�̂悤�ł��ˁB�E���F�T�l�������Ƃ���ŋL�O�ʐ^�I�F�ł킢�킢���H���y���݂܂����B

2014/3/13�@�@�[�~���s�ɍs���Ă��܂����I �@3��12-13���Ƀ[�~�̗L�u�Ŕ�ˍ��R�Ƀ[�~���s�ɍs���Ă��܂����I����܂��ɏA�E�����⋳�́E�����������Ɍ������������̐^�������ł����C����́C���̑������ƃ[�~�����m�̐e����[�߂邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��āC���F����E�ɓ��N�����S�ɂȂ��ă[�~���s����悵�Ă���܂����B�A�E�����g�̑唼�͎c�O�Ȃ���s�������܂���ł������C����́C���E�g�𒆐S��5���ŏW�����Ƃ��ł��܂����B�����d���̍��Ԃ�D���Čߌ�3����w�o���C����8������w���̋��s�X�P�W���[���ŕ����I�ɎQ�����܂����B

�@���͏h�ɓ������Ă���̗l�q�����m��܂��C�����ɂ͍��R���[���������\�����Ƃ̂��ƁB�����Ď��B��N�C�[�����Ǝ��ʂ���̓�����ɂ͗[�H�ɔ�ˋ������������܂����I�[�H��͉���ɂ������Ƃ���C���C������̓r�[���Ńz�b�ƈꑧ�C���Ǝv������C�����ɂ��Ē��F����E�ɓ��N�̊��Ńr���S�Q�[�����n�܂�܂����B�i�i�܂ŗp�ӂ���Ă��āC�F�Ŏ��Ԃ�Y��Đ���オ��܂����I�Q���ڂ͂����ɂ��̉J�ł������C�F�͊����ɂ��������C��˂̗��ō�������̉ƂȂ݂��U����C�J�t�F�߂����������ƁC��˂̂܂����\���Ɋy���Ƃ̂��Ƃł����B�i���͎c�O�Ȃ����w�ł̉�c�̂��߂ɒ��T�����Ƀz�e������ɂ��܂����c�B�j

�@�P���Q���̒Z�����ł������C����͎Q���ғ��m�ŏ\�ɐe����[�߂邱�Ƃ��ł����悤�ł��B�c�O�Ȃ���A�E�����g�͍���ɂ��Ă͎Q���ł��܂���ł������C�A�E�����⋳�́C���������������������C�܂��V�����[�~���������Ă���͂��̉ċx�݂ɂ́C�܂������[�~�����m�̐e����[�߂邽�߂̋@�����悵�܂��傤�I

�@�����F�Ȃ�ƒ��F����E�ɓ��N�̊��Ńr���S����������Ă��܂����I�㒆�F������[�I�A�q���̂������ᓖ����܂����`�B�E���F���B��N�C�[���̎B�e�ŋL�O�ʐ^�I�����̐l�̓r�[���ɖ����ł��B�����F���Q���ڂ͂����ɂ��̉J�͗l�ł������C����Ȃ��Ƃł͂ւ�����܂���I�������F�Ăю��B��N�C�[���̎哱�ŋL�O�ʐ^�I��˂̗��łȂ����H�̂��������̌����ł��B�E���Q���F�J�t�F�߂���ł̓`�[�Y�P�[�L�₨���邱�����\���܂����I

2014/2/26�@�@�w�ʒ��т̎w���Ɋւ��錤���_�����������J����܂����I �@���{�̈�w��̋@�֎��ł���u�̈�w�����v�ɓ��e���Ă����u�w�ʒ��т̓����������邽�߂̐V�������@�_�I�A�v���[�`�̒�āv�Ƃ��������_��������C�������J����܂����I

�@���̘_���ł́C���̕\��ɂ�����ʂ�C�w�ʒ��т��s���I�肪�����Β��ʂ���u�����o�[�ɋ߂�����v�Ƃ��������������邽�߂̐V�����w�K�X�e�b�v�i�w���@�j���Ă��܂����B�����o�[�ɋ߂��I��ɑ��ẮC�����̃X�^�[�g�ʒu������ւƈړ������āC���̕������o�[���痣�ꂽ�n�_�œ���悤�ɂ��Ȃ����Ƃ����w�����Ȃ���邱�Ƃ���ʓI�ł��B�����������̏ꍇ�ɂ́C�����̃X�^�[�g�ʒu������ւƈړ������Ă��C�I��͖��ӎ��̂����ɏ����̕������L���Ă��܂��C���ʓI�ɂ����Ɠ����ʒu�œ����s���Ă��܂��Ƃ������Ԃ������܂��B����̘_���ł́C�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��Ƃ������Ƃ�C�ǂ̂悤�Ȋw�K�i�K�߂Ώ�ŏq�ׂ��悤�Ȏ��Ԃɒ��ʂ��邱�ƂȂ��o�[���牓�����ꂽ�n�_�œ��邱�Ƃ��ł���̂��Ƃ������Ƃ��C�����g�̎w���������ɂ��Ȃ���_���܂����B�Ȃ��C�_����J-Stage�u�̈�w�����v��ɂĂ������������܂��B

�@����̘_���̎��M�ɂ������ẮC�w���ΏۂƂȂ����i�����j���w���̌����Q���҂�ی�҂̕��X�C�����ē����s�������䒆�w�Z�̍����ʖ�搶�ɂ����͒����܂����B�F���ܖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

2014/2/15�@�@��S��n�C�W�����v����������J�Â��܂����I �@�Q���P�T���ɉ��l�ɂđ�S��n�C�W�����v����������J�Â��܂����B���̉�́C��w�̑��y�ł���g�c�F�v���������I���đ�w�@�ɖ߂�ꂽ�̂����������Ɏn�߂��n�C�W�����v����o���_�ɂȂ��Ă��܂��B�n�C�W�����v����͋g�c����̑�w�@�C���ɂ���Ē��f���Ă��܂��܂������C�����g�̏A�E��ɂ͐g�߂ȃn�C�W�����v���Ԃ��W�߂Ė��N�P��̃n�C�W�����v����������J�Â���悤�ɂȂ�܂����B

�@���̉�͂��Ƃ��Ƒ�w����̃n�C�W�����v���Ԃ̓���������˂Ă��܂������C���d�˂邲�ƂɌ��R�~�ŎQ���҂̗ւ��L����C�ŋ߂ł͏o�g�Z�������đ����̕��X�ɏW���Ă���������悤�ɂȂ�܂����B�����đ�S��ڂƂȂ鍡��́C��̊J�Â��̂��̂���Ԃ܂��قǂ̑�ᗂ���̌�ʖԂ̍����̂��Ȃ��ɂ�������炸�C������������Ȃ������鍇�v�P�U���̕��X�ɂ��W�܂肢���������Ƃ��ł��C���Ƃ�����������J�Â��邱�Ƃ��ł��܂����i�����̈����Ȃ��C�F���܍�����{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I�j�B

�@����́C�g�c����⌻���{�L�^�ێ��҂ł����풼�K����C�����ċ`���̃n�C�W�����p�[�E��ؓO����Ȃǂ��w�����ꂽ���Ԕ����搶�Ɋ�u�������肢���C�u���N�̖��C��l�̖��v�Ƃ����e�[�}�ŁC����Ȃ����������g�̋��Z�҂Ƃ��Ă̖��C��w�@�ł̃R�\����C�����ď��C�Z�ł̋g�c����Ƃ̉^���I�ȏo��Ǝw���҂Ƃ��Ă̎��s����̓��X�Ȃǂɂ��Ă��b���������܂����B�ǂ̂��b���C�F�̋����S���������C�܂��w���҂�ڎw�����������B���シ����e�ŁC�F���������v���ł��b�ɕ�������܂����B

�@�����āC���Z���ォ��̎��̃n�C�W�����v���Ԃő�w�@����̌�y�ł��������w�����Z�̑������搶�ɏ����Ă��������܂����B����C����搶�́C����������Ƃ���I���ΏۂƂ����w���̐��ʂ�C�`�[���S�̂Ŏ��g�ނ��Ƃ��ł���̗̓g���[�j���O�C�����Ď����ōl���čs���ł���I��̈琬�Ɏ���u�����`�[�����Ȃǂɂ��Ă��b����܂����B�Q���҂̑����͂��ꂼ�ꂪ�����悤�Ȍo����Y�݂�����Ă��邱�Ƃ�����C�������Ȃ���F�ő���搶�̂��b���f���܂����B

�@�ȏ�̂P����̏I����ɂ̓����e���[�U�n��X�u�����v�ɏꏊ���ڂ��č��e����J�Â��܂����B����͑�w����̌�y�Ń����e���[�U�����̓y�����N�ɂ��肢���C�F�ő傢�ɐ���オ��܂����B����C��Î҂Ƃ��ĂƂ�킯�����������̂́C����̏�������ɂ͂���܂łɂȂ������̌����w���I��̕��X�ɂ��Q�����������C���������̂悤�ȐV�����Q���ҊԂŃn�C�W�����v���Ԃ̗ւ�����ɍL�����Ă������Ƃł��B���ۂɁC���̎Q���҂̕��X�́C���ɂ��Ǝ��̏��������y����ł����悤�ł����B

�@������C�F���܂̂����͂āC�n�C�W�����v��������𐬌����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B����͐ߖڂƂȂ��T��ڂ��}���܂��B�V���������l���Ă݂悤�Ǝv���܂��̂ŁC����Ƃ��F���܂̂����͂����肢�������܂��I�Ȃ��C��S��̏ڍׂɂ��ċ����̂�����͓n�ӂ܂ł��A�����������B

�@�����F���Ԑ搶�ɂ��b�����������܂��B2020�N�����I�����s�b�N�Ɍ����āC�F�Ŗ���ǂ������悤�I�㒆�F����搶���R���g���[���e�X�g�̌��ʂɂ��Ă��b����܂��B�E���F�F�ő���搶�̂��b�ɕ�������܂��B�����F�����S�����Ă��ꂽ�y�����I��B�S���̃����e���[�U�n��X�ŃA���o�C�g��W�̂��߂ɏΊ���ӂ�܂��Ă��܂��I�����F��ł̂ЂƃR�}�B�i��Ƃ��āj���`�[�����e����[�߂Ă��܂��B�E���F�i��Ƃ��āj�V�j�A�`�[���́C���Ԑ搶��C��Ŋ��t�̉������Ƃ��Ē������A�g�����^�I�����s�b�N��\�I��̖쑺�搶���͂�Ńn�C�W�����v�k�`�ɉԂ��炩���܂����B 2013/12/18�@�@�[�~�Ŏw�����K�Ɏ��g�݂܂����I �@�P�Q�����̃[�~�ŕ����T�ɂ킽���Ďw�����K�Ɏ��g�݂܂����B�R�N����ΏۂƂ����[�~���n���Ă���N�������܂����B����܂ł̐��T�Ԃɂ킽��[�~�̒��ł́C�[�~������u�ł��Ȃ��^���v�₻������́u��B�̉ߒ��v��̌�������C���������ӂȉ^���𑼎҂Ɏw�����邽�߂Ɋ����̏��������肵�Ă��܂����B����́C����܂ł̊w�K�̂܂Ƃ߂Ƃ��āC���ꂼ�ꂪ���ӂƂ���^�������グ�āC���g�́u�킴�v�𑼎҂Ɏw��������K�Ɏ��g�݂܂����B

�@���グ��ꂽ�X�|�[�c�E�^���̓o���[�{�[���C�p���[���t�e�B���O�C�T�b�J�[�C�싅�C���O�r�[�C�E�H�[�L���O�C�����ăo�X�P�b�g�Ƒ���ɂ킽��܂������C���ꂼ�ꂪ���N�ɂ킽���Đ[�߂Ă����o�����������C�w�����鑤�ɂƂ��Ĕ��ɈӋ`�[���w�����K�ƂȂ�܂����B���Ƃ��C�싅�̓�������̎w���Ɏ��g��{�E�ᐙ�y�A�́C�����t�H�[���̒i�K�I�Ȏw���w�K��ʂ��āC�F���i�y���{�[���Ȃ�����j�����ȃJ�[�u�𓊂�����悤�ɂȂ�Ƃ������ٓI�Ȏw�����ʂ��c���C�F���������܂����B

�@�܂��C�E�H�[�L���O�̎w���Ɏ��g���F�E���ʃy�A�́C�E�H�[�L���O�E�t�H�[���̒i�K�I�Ȋw�K�w���ɑ����ăt�@�b�V�����V���[��������܂����B���l�ɁC�o�X�P�b�g�̃V���[�g����̎w���Ɏ��g�p�J�N�́C�V���[�g����̒i�K�I�Ȋw�K�w������`�[���R�`���ł̃V���[�g����ɂ܂œ��ݍ��݂܂����B�����̂Q�O���[�v�̗�̂悤�ɁC���ꂼ��̃O���[�v�́C�P�ɓ��������̏K���Ɍ������i�K�w�����s�������łȂ��C����܂ł̑�w�����ł̊w�т��v���O�����S�̂ɔ��f�������C���܂��܂ɍH�v���Â炵���v���O�����w����W�J���܂����B

�@����ɁC����̎w�����K�́C�w���Ɏ��g���ꂼ�ꂪ�����������w�����邱�Ƃ̂ނ��������ɉ��߂Ē��ʂ���@��Ƃ��Ȃ����悤�ł��B�Ƃ�킯�ے��I�������̂́C���łɏ\���Ȏw���o�������]������ł����C�������l�����ʂ�ɂ͊w�K�w�����i�܂Ȃ������Ƃ������Ȃ��c�������Ƃł����B�܂��C�p���[���t�e�B���O�̃x���`�v���X�̃t�H�[�����̎w���Ɏ��g�ѓc�E�_�c�y�A���C�u���b���̎g�����̃R�c�����܂��������Ȃ������c�v�Ǝv���Y�l�q�ł����B���Ƃ��ẮC���̂悤�ȋC�t���������C����̎w�����K�ł̍ő�̊w�K���ʂł������Ɗ����Ă��܂��B

�@�S���̎w�����K�I����ɂ́C�ꏊ�𖼌É��Ɉڂ��ă[�~�ł͂��߂Ă̍��e��������܂����B�����߂Ă��ꂽ��{�N�̐s�͂̂������ŁC����͊�ՓI�ɂ��[�~��12���S���ŏW�����Ƃ��ł��܂����B���e��ł͊F�ł킫���������Ɛ���オ�����ق��C�p�J�N�����ߍׂ₩�ȋC����������ȂǁC���ꂼ�ꂪ�B�ꂽ��ʂ��I���܂����B

�@�F���܁C���N�Ԃ̃[�~�C�����Ďw�����K����ꂳ�܂ł����I�܂��C���e��̊����Ƃ��Ėz�����Ă��ꂽ��{�N���͂��߁C�F���܍���͂����͂��肪�Ƃ��������܂����I���N�x�ɂ͑��_�쐬���n��܂��B���N�x���F�Ŋ撣���Ă����܂��傤�I

2013/12/7�@�@AGU High Jump Festival 2013 ���J�Â��܂����I �@12��6-7���� AGU High Jump Festival 2013 ���J�Â��܂����B�u�̈�w�����ZB�i���㋣�Z�j�v�̑������̎��Ƃł͑S�����w�ʒ��т̊w�K�Ɏ��g�݂܂����C����܂ł�������Ƃ̂Ȃ��w�ʒ��т��u�ł���v�悤�ɂȂ�����C�u�ł���v�悤�ɂȂ����w�ʒ��тŒ��ԂƋ����������肷�邱�Ƃ͊w�������ɂƂ��Ĕ��Ɋy�������Ƃ炵���C�w�������͎��Ɠ��̋��Ԃ�x���ɂ܂ŃO���E���h�ɏo�Ă��đ���������K����悤�ɂȂ�܂����B����Ȃ�F�ő�����������Ɋy���ނ��Ƃ��ł���@�����낤�ƁC����C�t�w���̗��C�҂ƏH�w���̗��C�҂������ŎQ���ł��鑖�����̋��Z����J�Â��܂����B

�@���j�ߑO�̎��Ƃ̋��ԂƓy�j�ߌ��2�x�ɂ킽�鋣�Z��ւ̎Q���@���݂����Ƃ���C����16���̊w�������g�̓s���̂����̋��Z��ɏo�ꂵ�C�j�q�̕��C���q�̕��C�����Ď��ȃx�X�g�����Ƃɂ����j�������̃n���f�B�E�}�b�`�ŋ��������܂����B����́C�h�C�c�̑������̋��Z��iHochsprungmeeting mit Musik�j���Q�l�ɁC���y�������Ȃ���F�ő������Ɏ��g�݂܂������C�K���V��ɂ��b�܂�āC8���̊w�������Ǝ��ɋL�^�������ȃx�X�g��B���܂��͍X�V����ȂǑ傢�ɐ���オ��܂����B����ɁC���q�̕��ł́C�t�w���ɗ��㋣�Z�̎��Ƃ𗚏C�����w�������g�̂��� 1.33 m �̃R�[�X�^�C�L�^���}�[�N���āC���̎Q���҂������������܂����i���j�B

�@�܂��C�y�j���̌ߌ�ɂ́C�w�������̋��Z��ɉ����āC���̌Â�����̑��������Ԃ�{�w�̗��㋣�Z���ő���������Ƃ��Ă���w������ɐ��������ăG�L�V�r�W�����E�}�b�`���s���܂����B���Ԃ̓s���ȂǂŊw������̑����͌��ɗ��邱�Ƃ͂ł��܂���ł������C�������U�X�|�[�c�Ƃ��āi�H�j�y����ł�������G�L�V�r�W�����E�}�b�`�̎Q���҂͂���Ȃ��Ƃ͂��\���Ȃ��ɊF�ő��������y���݂܂����B�G�L�V�r�W�����E�}�b�`�̌㔼�ɂ͐��ˍ��Z�̐Ԉ�搶�� 2 m �W�����v��B�����܂������C�K�^�ɂ����w�ɗ��邱�Ƃ��ł����w�������͖ڑO�ŌJ��L�����鎩�������Ƃَ͈����̑������̐��E�ɂ܂��ɖڂ��ۂ����Č������Ă��܂����B

�@���C�����ς����������y����ł��ꂽ�w�������⏀������`���Ă��ꂽ�w�������C�i�ْ��̂��܂�\���ɒ������ėՂ�ł��ꂽ�j���؍F��N�i���m�w�@��w���㋣�Z���j�C����ɂ͂��Z�����Ȃ��C�����ĉ����ɂ�������炸�������Ă��ꂽ�����w����i���É����ŋǁj�C�Ԉ�T���搶�i���m�������ˍ����w�Z�j�C�������搶�i����w�������w�Z�j�C���ѓO�Ɛ搶�i�O�d�������Ȃב����w�����Z�j�̂������ŁC�gAGU High Jump Festival 2013�h �͐���̂����ɏI�����܂����B�Q�����Ă��ꂽ�w�������ɂƂ��āC����͗��㋣�Z�����ƈȏ�ɐ[���w�сC�y���ނ��Ƃ��ł���@��ɂȂ�܂����B�F���܍���͖{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I�w�������搶������́u�܂���肽���I�v�Ƃ����b������܂����̂ŁC�g�����Ȃ����玟�����悵�����Ǝv���܂��B

�@���� 2 �R�}�F�gAGU High Jump Festival 2013�h �̃v���O�����B���� 3 �R�}���F�����J�n�I�E�� 2 �R�}���F�啝���ȃx�X�g�ɂ������Ȃ炸�c�B�E�� 1 �R�}���F�g�����Ⴍ�Ă��S�g�������ς��Ɏg���ē���܂��B���ȃx�X�g 7 cm �X�V�I���� 3 �R�}�F�j�q��� 3 ���B�t�w���ɗ��㋣�Z�̎��Ƃ𗚏C���� 1.70 m �̒j�q�R�[�X�L�^�ێ��҂͍���͐ɂ������� 2 �ʂɏI���܂����B���E 1 �R�}���F���q��� 3 �ʓ��ҁB�R���͎��������Ō��ōs���܂��B�j�q�̗D�������̍����́c�u�������̐g���ƈꏏ���I�����I�I�v�����F�Ԉ�搶�� 2 m �W�����v�B�ԋ߂ł͂��߂Č��� 2 m �W�����v���w�������͂��������X�}�z�Ń��[�r�[�B�e���Ă��܂����B�E���F�G�L�V�r�W�����E�}�b�`�I����ɊF�ŋL�O�B�e���s���܂����B�F���܂���ꂳ�܂ł����I

2013/10/26�@�@XII ENSSEE Forum �ɂ����Č������\���s���܂��� �@10��23-26���ɃI�����_�� Hanze University of Applied Science Groningen �ŊJ�Â��ꂽ XII European Network of Sport Science, Education & Employment (ENSSEE) Forum �ɂ����Č������\���s���܂����B����͎����Ǒ��̂�����Ƃ�����Ⴂ�ŃA�u�X�g���N�g�̎ʒm���t�H�[�����J�Â̊ԋ߂ɂȂ�C�A���X�e���_���s�̍q���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁C�q��ւ����p���Ńh�C�c�E�u���[�����܂ōs���C���������Ԃƃo�X�����p���ŃI�����_�E�t���[�j���Q�����肷�鋭�s�R�ƂȂ�܂����B�����C���̂������i�H�j�ŁC����܂łɌ������Ƃ̂Ȃ������̕��i�ɏo����Ƃ��ł��܂����B

�@���� ENSSEE Forum �ɂ͍���͂��߂ĎQ�����܂������CICCE �̃y�g���r�b�`����ȂǁCAIESEP World Congress �� ICCE Global Coach Conference ��ʂ��Ċ猩�m��ɂȂ��Ă����������̕��Ƃ͋v���Ԃ�̍ĉ���ʂ������Ƃ��ł��܂����B�܂��C�Q���҂ɂ͑����̉B��n�C�W�����p�[������C�t�B�������h�̐搶����͗��N�x�̊w��ɂ��U��������������C�X�E�F�[�f���̐搶�Ƃ͐搶���Ⴂ����̓���̖��W�����p�[�C�x���N�g�E�j���\���̘b��X�E�F�[�f���̂��ƌ|�ł��鑖�����̍ŋ߂̓����̘b�ł���オ������C�x���M�[����݂����h�C�c�l�����̃R�[�`�̕�����̓x���[���[������Ɋ�����������70�˂̃V���s�[���t�H�Q�����܂������Œ���ł���Ƃ����������j���[�X������ƁC��������}��Ƃ��ĐV���ɑ����̕��ƒm�荇�����Ƃ��ł��܂����B

�@����̃t�H�[�����ł́C�gNew teaching program of the flop technique in the high jump: A case study�h �Ƃ�����ŁC�Ȍ���̏������Ď����p���I�Ɏ��g��ł��鏉�S�Ҏw����ΏۂƂ����w�ʒ��т̊w�K�w���v���O�����̊J���Ɋւ��錤�����\���s���܂����B�x���M�[����݂��������R�[�`�̕�����́C���\���ɂ����\��ɂ��M�S�Ɏ�������������āC���̂��Ȃ��p��Ȃ�����\���Ȉӌ��������s�����Ƃ��ł��܂����B�܂��C�I�����_�̍��Z�̎��Ƃł����g���w�ʒ��т��w������Ă��郄�[�v����Ƃ́C�t�H�[�����̏I����ɂ��ꂼ��̎w�����H�̃r�f�I�f����˂����킹�Ȃ���w�ʒ��т̎w���Ɋւ��鑽���̏��������s�����Ƃ��ł��܂����i���[�v����ɂ́C�t���[�j���Q���̃~�j�E�V�e�B�[�c�A�[�����˂ăz�e���܂ł����肢�������܂����B�j�B

�@�������w�͕s����傢�Ɏv���m�炳��܂������C����ł��Ȃ��V���ɒm�l���ł�����C�\���ȏ������E�ӌ��������ł�����ƁC�����ւ����L���ȏo���ƂȂ�܂����B�A����ɂ͔�ꂩ�炩���ׂ��Ђ��Ă��܂����X��ςȎv�������܂������C������@�����ΊC�O�ł̌������\�ɂ͐ϋɓI�Ɏ��g��ł��������Ǝv���܂��B

�@�����F�u���[��������t���[�j���Q���Ɏ���܂ł̎ԑ����猩�����i�B�_���n�т��o�X�ňړ����邤���ɂ��̊Ԃɂ��I�����_���肵�Ă��܂����i�Ŕ̈Ӗ����܂�����������Ȃ��Ȃ����c�j�B��ԁE�o�X�̎ԑ�����͑����̕��͔��d�{�݂����邱�Ƃ��ł��܂����B���[���b�p�ɂ�����G�R�ӎ��̍����͂��̂悤�Ȍ��i��ڂ̓�����ɂ������Ƃɉ����āC�t�H�[�����Q���҂̑�������u�Ȃ����{�͌��q�͔��d����߂Ȃ��H�v�Ɛq�˂��i���ӂ���I�H�j�����Ƃ�����������܂����B�㒆�F�t���[�j���Q�������w����t�H�[�������܂ł̓��̂�̈ꕗ�i�B�������ɃI�����_���������āC�X���ɂ͉^�͂��������Ɨ���Ă��܂����B�E���F�t�H�[�������܂ł̓����ŁC�w�l�Ԃ̎p���Ɖ^���Ɋւ����ʗ��_�x�̒��ҁCF. J. J. Buytendijk ���߂����Ƃ�����t���[�j���Q����w�������Ȃ茻��܂����B�����F�����Ă�����ăt�H�[�������� Hanze University Groningen �� Willem Alexander Sportcentrum �͂���߂ċߑ�I�i�܂�Ńo���^�����l�j�Ȍ����ł����B�����F���悢�挤�����\�B�x���M�[����݂����R�[�`�ɂ͔M�S�Ȏ�������������܂����B�E���F�t���C�g�܂ł̑҂����Ԃɂ�����ƎU���ɖK�ꂽ�u���[������w�B�r��ɂ������ނ��̑�w�͖^��Z�i�̌|���I�H�j���v���N�������܂����B

2013/10/30�@�@��茤���҂̏���������J�Â��܂����I�I �@10���^�y�j���̌ߌ�ɁC��Ƃ��đ̈�̋����{���Ɍg���m�荇���̎�茤���҂̕��X�ƂƂ��ɏ���������J�Â��܂����B���̉�́C���ꂼ���啪�삪�قȂ錤���҂��C���g�̐������Ăǂ̂悤�ȋ����{����i�߂Ă���̂����Љ�����Ƃ������̂ł��B���͂܂��܂��m����o�����s�\���Ȃ��߁C��T��ŋ����{���ɂ����炴������Ȃ��ɂ���܂����C�܂��̑�w�����n���Ă݂�C�ގ��̗���ɂ���Ǝv�����茤���҂̕����������������邱�ƂɋC�Â��܂����B�Ȃ�C���݂������H�Œ��ʂ��Ă��鍢��₻�̉����@���Љ�����C���ꂼ�ꂪ���悢�����{����i�߂�q���g����̂ł͂ƍl���āC����C���̂悤�ȉ����悵�܂����B

�@����́C�����납��������������Ē����Ă��鎊�w�ّ�w�̑��R�搶�ɉ����āC�o�g��w�⌤���̈悪�قȂ�搶���C����ɂ͊w�Z����⋳��ψ���̐搶���ɂ��������������Ă��������܂����B���̌��ʁC��̎�|�ɂ��^�������������Ƃ��ł��C�Ȃ������ꂼ�ꂲ���Z���ɂ�������炸�K�^�ɂ����s��������10���̐搶���ɂ��Q�������������Ƃ��ł��܂����B�܂��C�Q���҂̂����C�̈�ȋ���w�������̑��� �� �搶�i���ɐ쏗�q��w�j�Ɖ��o�{ �m �搶�i�����w�j�C�����ăX�|�[�c�^���w�������̑��R�搶�ɂ́C�����Z���ɂ�������炸�����������ď������肢���C�����܂߂�4�������ꂼ�ꎩ�g�̋Ζ��Z�Ŏ��g��ł��鋳���{���̎��H���Љ�܂����B

�@�g�b�v�v���[���^�[�߂Ă�������������搶�́C�܂��C���w�Z������K�ő̈�Ȃ̎��Ƃ�S���ł���̂͂P�����̊w���ł����Ȃ��C���w�������C����̈�Ȃɂ��������ƉȖڂ́u���ȂɊւ���Ȗځv1�R�}�Ɓu���E�Ɋւ���Ȗځv�i�e���Ȃ̎w���@�j1�R�}�̌v2�R�}���x�ł����Ȃ��Ƃ����������E�ے��̌�������܂����B���̏�ŁC����搶�́C���w�Z���t�ɕK�v�ȑ̈�Ȃ̎w���͂�g�ɂ������邽�߂ɂ͂����̉ȖڊԂɊ֘A���������邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������ƂƂ��ɁC�����g���S������Ă��鋳�E�Ɋւ���Ȗځi�w���@�j�ɂ�������Ƃ̍H�v���Љ��܂����B���̘b����āC�������́C���E�Ɋւ���ȖڂƑ��Ȃ��C1�R�}�����Ȃ����ȂɊւ���Ȗڂł͉���������ׂ��Ȃ̂��ɂ��Ă��ꂼ��̗��ꂩ��ӌ����o�������܂����B

�@�����đ��R�搶�����������̊ώ@�͂ɂ��Ęb����܂����B���R�搶�͂܂��C�O�]�Ƃ����P���ȋZ�ł�������߂Đ[���Z�p���e�������Ƃ�͐�����܂����B����ɑ����đ��R�搶�́C���k�̑O�]�̎��{�ɍۂ��āC��ʓI�Ȏ��_����͂ӂ������Ă�2�C3�̉ۑ�_�������o�����Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����i�����ɂƂ��Ď��̒ɂ��j�������w�E�����ƂƂ��ɁC���Ƃ̎��_����͂���߂đ����̉ۑ�_����u�Ō��������Ƃ��ł���Ƃ������ٓI�Ȋώ@�͂̎��Ԃ����܂����B���̕��āC�������́C�̈�̎w���ɂ�����鋳�t�ɕK�v�ȉ^���ώ@�͂�{�����邽�߂ɋ��E�ے��ł͂ǂ̂悤�Ȏ��g�݂��Ȃ����ׂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃɂ��Ĉӌ��������s���܂����B

�@����ɉ��o�{�搶�ɂ́C�����̈�ȋ���@�̎��Ƃɂ�����H�v�ɂ��Ă��b�����������܂����B���o�{�搶�́C��l���̎�u����ΏۂƂ��������̈�ȋ���@�̎��ƂɁC���_�w�K�ɉ����Ė͋[���Ƃ�������邱�Ƃ����݂��Ă��܂����C���̖͋[���Ƃ̎��{�ɍۂ��ẮC��u������O�����Ē�o���ꂽ�w���Ă��u�܂��Ԃɂ��ĕԋp����v�Ƃ����O�ꂵ�����g�݂�����Ă��܂��B����ɉ��o�{�搶�́C�����������������āC��u�����������ȖڕW�̗��j�I�ȕϑJ�������܂��Č���̊w�K�w���v�̂̂�����𑊑ΓI�ɂƂ炦����悤�ɂȂ���ƓW�J���H�v����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�@�Ō�Ɏ����{�w�Ŏ��g��ł��鋳���{���ɂ��ĕ��܂����B�����܂łɎ�����������������e��w�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁC�{�w���C���E�ے��Ƃ��Ă̓X�^�b�t��J���L�������Ȃǂ̖ʂł��낢��Ȍ��E������Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��E������钆�ŁC�{�w�ł́C���E���u�]����w������ɂ́C���ۂɉ����Ď��ƊO�ł��C�|���������ۂƂ��̉ۊO�����Ƃ̊Ԃŏ\���Ȋ֘A���������Ȃ���|�C�̈狳�t�ɗv�������\�̗͂{���Ɍ������e��̎��g�݂��s���Ă��܂��B����́C�����̎��g�ݓ��e�Ƃ��̐��ʂƉۑ�ɂ��āC�f���������Ȃ���Љ�܂����B

�@���ԕs���Ƃ����A�N�V�f���g������܂������C����́C�����s���������҂������̒u���ꂽ�ɂ����đS�͂ŋ����{���ɂ������Ă��錻���m�邱�Ƃ��ł��C���݂��ɂƂ��ė�݂ɂȂ��ɂȂ�܂����B�܂��C����C�قȂ���Ɖۑ�����搶���ɂ��b�����������ƂŁC���Ԃ������C�������̎�u����ΏۂƂ��钆�ł������Ȏw���͂�g�ɂ���������Ƃ̃q���g��C���Ȃ̐�含����荂�߂邽�߂̎��Ƃ̃q���g���C�Q���ґS�������邱�Ƃ��ł����悤�Ɏv���܂��B�u�Ƃ肠�����W�܂낤�I�v�Ə������͂��߂���������ł������C���Q���������搶���C�܂����������搶���̂������ŁC���̂悤�Ɂu���Ȃ���e�̔Z��������v�i����搶�̏،��j�ɂȂ�܂����B�i��̉^�c������`�����Ă�������w�������ɂƂ��Ă��ǂ����ɂȂ����悤�ł��B�j

�@����ɁC��������̏I����ɂ͉�c������u���É��R�[�`�� �����v�Ɉړ����ĊF�ō��e��������܂������C��������i������̕����H�j�F�ł��������ɘb���������Ƃ��ł��C�傢�ɐ���オ��܂����i���܂�ɐ���オ�肷���Ă��܂��C����Î҂̃}�l�W�����g�͕s������`���āC�C�Â���4���Ԃقǂ��o�߂��Ă��܂��Ă���Ƃ����n�v�j���O������܂������c�j�B����́C���낢��ȈӖ��ŁC�e���ɂƂ��Ďh���̑�����������ɂȂ�܂����B���������u�������낤�I�v�Ƃ������b���܂����̂ŁC�����������āC����Ȃ�A�C�f�A�荞����L���ȏ����������悵�����Ǝv���܂��B�����Ē������搶���C���Q�������������搶���C����ɉ�̎��{�ɋ��͂����������w������C�F���ܖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F����搶�̏��ɊF�Ŏ����X���܂��B�E���F���R�搶�����������̊ώ@�ɂ����낢��ȊK�w�����邱�Ƃ�������܂��B�����F���o�{�搶�������g�̖͋[���Ƃɂ�������g�݂��Љ�܂��B�E���F���e��ł͎��Ԃ�Y��ĊF�ő傢�ɐ���オ��܂����I

2013/10/10�@�@�[�~���n�܂�܂����I �@�H�w���ɓ��葁�����S�T�Ԃ������܂����B�H�w������͂R�N����ΏۂƂ����[�~���n�܂�܂������C�X�|�[�c�^���w��������I�����Ă��ꂽ�P�Q���̃[�~���̊F����́C�ډ��̂Ƃ���C�^���̏K�n�ʑ��̓W�J��̌�������K�Ɏ��g��ł��܂��B���N�̂R�N���͎����S�������u�^���w�i�^�����@�w���܂ށj�v�̎��Ƃ���u���Ă��܂���̂ŁC�������[�~���̊F������܂��ɈÒ��͍��̏�ԂŃ[�~�Ɏ��g��ł��܂����C�܂��͉^���w�̊�{�ł���u�����̉^���o�������Ƃɍl����v�����b�g�[�ɁC����C�M�S�Ɏ��s������J��Ԃ��Ă��܂��I

2013/9/25�@�@�ۈ�搶���}���������肢�������܂����I �@�ۈ� �ꐽ �搶���w�N�ł���������I�n���h�{�[���x�������肢�������܂����I

�@�ۈ�搶�̂����̓n���h�{�[���C�X�|�[�c�^���w�C�����đ̈�ȋ���w�ł��B�ۈ�搶�Ƃ͂���ꂪ��w�@���̍�����X�|�[�c�^���w�̊w���ʂ��ď������������Ă��������Ă���܂��B����̑������̑����Z����Ƃ��Ă���X�|�[�c�^���w��ł͊ۈ�搶����������Ώ����h�ł����̂ŁC�w����̐܂ɂ͏����h���m�Ŋ��Y���Č����̐i���Ȃǂɂ��đ��k�������Ă��܂����B�܂��C�A�E��ɂ͊ۈ�搶�������̈�ȋ��番��̊֘A�w��ɎQ������悤�ɂȂ�C�ŋ߂ł͓�l�Ƃ��X�|�[�c�^���w�̒m�������������̈���ƂÂ���ɂ��S�������Č�����i�߂Ă��܂��B

�@����20�N����̏��w�Z�w�K�w���v�̂��C�n���h�{�[���̓S�[���^�̃{�[���^���Ƃ��ăo�X�P�b�g�{�[����T�b�J�[�ɑւ��Ďw���ł��邱�ƂɂȂ�܂����B���̂��߁C���w�Z�̋��t�̓n���h�{�[������葽���̏�ʂŎw���ł���悤�ɂȂ�܂������C��͂�n���h�{�[���̓o�X�P�b�g�{�[����T�b�J�[�ɔ�ׂđ����̋��t�ɂƂ��ĂȂ��݂̔����{�[���^���ł��邱�Ƃ͔ۂ߂܂���B�����ŁC���{�n���h�{�[������y���̊w�Z�̈�n���h�{�[���������ψ���ł́C����C���N�ɓn����g�݂̐��ʂ����܂Ƃ߁C�N�ł��n���h�{�[������������w�����Ƃ��ďo�ł��邱�ƂɂȂ��������ł��B

�@�ۈ�搶�͑�w�@���̍���菬�w����ΏۂƂ����n���h�{�[���̊w�K�w���Ɋւ��錤����i�߂��C����͂��̐�含�����Ė{���̕Ғ��ɂ������Ă��܂��B�{���ł̓n���h�{�[���̖��͂��[�I�ɂ܂Ƃ߂��Ă���ق��C�w���҂����w����ΏۂƂ����n���h�{�[���̊w�K�w���������ɂł��W�J���邱�Ƃ��ł���悤�C�n���h�{�[���̊w�K�w���̗v�_�������̋��ޗ�ƂƂ��ɕ�����₷��������Ă��܂��B����ɖ{���ł́C�X�|�[�c�^���w�̒m���Ɋ�Â��Ă���瑽���̋��ނ���������Ă��܂��B���̂��ߖ{���́C��y�ɓǂނ��Ƃ��ł��鏬���q�ł���ɂ�������炸�C�P�Ȃ鋳�ޏW�ɂƂǂ܂�Ȃ��{�i�I�Ȏw�����̐��������ттĂ��܂��B

�@���͋��Z�����ӂł͂���܂��C���N�x�ɂ̓{�[���^���̎w���Ƀ`�������W���邱�ƂɂȂ�܂����̂ŁC�����������}������Ƀ{�[���^���̎w���Ɗi�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B����͉��l����}�������肪�Ƃ��������܂����I

2013/07/17�@�@�����u�lj���s���Ă��܂��I �@�X�|�[�c�^���w�������ł͗L�u�����ƌ����u�lj���s���Ă��܂��I���݂̃e�L�X�g�� Scammon, R. E. �� �hThe measurement of the body in childhood�h (1930) �B���̘_���ł́C�L���ȁu�X�L�������̔��B�Ȑ��v�����\����Ă��܂��B�u�X�L�������̔��B�Ȑ��v�́C�킪���ɂ�����W���j�A�X�|�[�c�̎w�����_�̒��ł��d�v�ȈӖ���S�킳��Ă��܂��B�������C�����̎w�����_�̒��ł́CScammon �ɂ��{���̗��_���K�Ɍp������Ă���̂ł��傤���H���̂悤�ȋ^����o���_�ɐ����Ȃ���C���݂̃W���j�A�X�|�[�c�̎w�����_�̍������Ó��ł���̂��ǂ������������邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��āC����͂��̘_�����u�lj�̃e�L�X�g�Ƃ��đI�т܂����B

�@�X�L�������̔��B�Ȑ��́u�^���w�i�^�����@�w���܂ށj�v�̍u�`�ł����グ���Ă��܂��B���̍u�`�Ō����u�lj�ւ̎Q����]�҂������Ƃ���C�M�S�ȂW���̃����o�[������������W�����ƂɂȂ�܂����B�������w����������Z�ł��̂ŁC�F�̓s�����ӂ܂��āC�u�lj�͖��T���j�̒�8:00����J�Â��邱�ƂɂȂ�܂����B�����܂߁C��w�ߗׂɏZ��ł���Q���҂ɂ��Ă͂��̎��Ԑݒ�͑債�����Ƃ͂���܂��C�Q���҂̒��ɂ́u���T���O�ɋN���Ă��܂����I�v��u��w�s���̃o�X�̎n�����Ԃɍ���Ȃ��̂ŁC����10���Ԃ����x�����Ăł��Q�����Ă����ł����H�v�ƌ����w�����������āC�F�́u���������v�Ƃ����ӗ~�ɂ͖���C���|����Ă��܂��B

�@���̕���́C�܂��͘r���炵�Ƃ��Ẳp��b�̗��K����X�^�[�g���܂��B������T�Ԃ̊Ԃɏo����������ɂƂ��ă������A���ȏo�������F�ɉp��ŏЉ�܂��B�p���ꍑ��Ƃ��Ȃ��O���l�̕������K���āC�܂��͕��@��P�ꂪ�Ԉ���Ă��Ă��C�ɂ��Ȃ��I�Ƃɂ����C�����̌����������Ƃ��������m���Ă���p����g���ē`������܂��B���Ȃ݂ɁA���̎��Ԃ����͐搶���Ăю̂Ăɂ��Ă����v�B�a�₩�ȕ��͋C�̒��ŁC�F��������������C�������Ă����܂��B�����悻30���قǂ̉�b���K���I������C�C�������ւ��ăe�L�X�g�̌����ȍu�ǂɈڂ�܂��B������͂����ĕς���ĐT�d�ɁI�����C�ǂ��Ȃ��悤�Ɋm���ɓǂݐi�߂܂��B���̂��߁C�u�ǂ͂Ȃ��Ȃ��i�݂܂��C�w��̐��E�ł͂��̂悤�Ȓn���Ȑςݏd�˂���ł��B

�@�X�|�[�c�̎w���\�͂�g�ɂ��邽�߂ɂ́C�������ɁC���H����ɏo�đ����̌o����ςނ��Ƃ���ł��B�������C���ꂩ��̃X�|�[�c������n��C�����ăX�|�[�c�̑����猻��Љ�����[�h���Ă������Ƃ��ł���w���҂ɂȂ邽�߂ɂ́C�P�Ɍ���Ōo����ςނ����ł͏\���ł͂���܂���B���̂��߂ɂ́C�����̎w���Ƃ��̐��ʂ���ՓI�ɂƂ炦�C���̐��ʂɑ��ė�Âɕ]�����������Ƃ��ł��邱�ƁC�����Ă���ɁC�����̐M�O�Ƃ������Ȓm���Ɋ�Â��āC���ɂ͌���̏펯��ᔻ�I�ɂƂ炦�������Ƃ��ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B�{�������ł́C�w�����������琬�����Ă������Ƃ��ł���\�͂�g�ɂ�����悤�C���ʓI�ȋ��猤��������i�߂Ă����܂��I

�@�����F�a�₩�ȕ��͋C�ŕ���̓X�^�[�g���܂��B�F�C��b���K�̎��Ԃ͌�����������I�E���F�u�lj�X�^�[�g�I��C�ɕ��͋C����ւ��܂��B�����F�����u�ǂ̎O��̐_��B�e�L�X�g�C�����E���T�C�����ĕM�L�p��B���ǂݕԂ��Ă������ɕ��̐��ʂɓ��B�ł���悤�C�̓e�L�X�g�ƌ��J���őΏƂł���悤�ɒ~�ς��Ă����܂��B�E���F�K�v�ɉ����Č����̈Ӗ����e�ƕ��͍\����}���I�Ɏ����Ȃ��������܂��B

2013/07/06�@�@�Ԉ�搶�ɋ����̗p�����Ɋւ��邨�b���f���܂����I �@�V���U���i�y�j�̌ߌ�Ɉ��m�������ˍ����w�Z���@�̐Ԉ�搶�����������C�����̗p�����Ɋւ��邨�b���f���܂����I�Ԉ�搶�͎��̑�w����̂P�N��y�ɂ�����܂����C���́C�Ԉ�搶�Ƃ̏o��͒��w������ɂ܂ők��܂��B�����C�������m�����O�͒n��̒��w�Z�ɒʂ��Ă����������͒n��̎����Ŋ�����킹�郉�C�o���ł����B���Z����ɁC�Ԉ�搶�͑S���D������܂łɋ}�������C���Z���т̖ʂł͍������Ă��܂��܂������C���R�ɂ��C�i�Ƃ�������w�P�N���Ɏ����̒ʂ���w�ɋ����U�����L��������܂����j�C������w�ɐi�w���Ă����Ԉ�搶�Ƃ͂܂�܂�S�N�Ԃ��Ȃ��`�[���ŗ��K���Ƃ��ɂ��܂����B��w���ƌ�ɂ́C�Ԉ�搶�͈�ʊ�ƂɂQ�N�Ԗ��߂�ꂽ��C2008�N�ɐ_�ސ쌧���Z���@�Ƃ��č̗p����C2012�N����͒n���̈��m���ō��Z���@�Ƃ��ċΖ�����Ă��܂��B

�@����C�Ԉ�搶���������������������́C���̂�ڑO�ɍT�����w�����������o���ꂽ�u�����Ɩʐڗ��K�����Ăق����I�v�Ƃ����v�]�ł����B���̗v�]���C�u���͋��̂������Ƃ��Ȃ����Ǒ��v�Ȃ̂��ȁc�v�Ƃڂ₫�Ȃ���ʐڗ��K���n�߂܂������C�ʐڗ��K��Ɋw�������̎���ɓ����Ȃ���C���̖��o���҂ł͂�͂�Ή�������Ȃ����Ƃ��������Ƃ��������܂����B�Ȃ�Όo���҂ɕ����Ă݂悤�Ǝv�����C�Ԉ�搶�Ɍo����b���Ă��炦�Ȃ����Őf�����Ƃ���C�Ԉ�搶�͓�Ԏ��ň����Ă���܂����B�������č���C�x���ɂ�������炸�Ԉ�搶�ɑ�w�܂ł��z�����������C�L�u�V���C�����搶�C�����ēn�ӂł��b���f�����ƂɂȂ�܂����B

�@�Ԉ�搶�́C���Ƌ��̂ɂS��i�I�j�����i�����Ƃ����ς�����o�����������ł��B���̏�C�Ԉ�搶�Ȃ�ł̘͂b�p����`���āC�w�������͊F�C�Ԉ�搶�̂��b�ɖ{���ɔM�S�ɕ��������Ă��܂����B���ۂɁC�Ԉ�搶�̂��b�́C�ی��̈狳�@��ڎw���w�����������łȂ��C�{�싳�@���u�]����w������������������s�v�c�Ȗ��͂������Ă��܂����B����ɐԈ�搶�ɂ́C�W�c���_�̗��K�ɂ܂ł��t�����������܂����B���Ɍ����ẮC�P�ɏW�c���_�Ƃ����������o���������Ƃ��Ȃ��Ƃ��������łȂ��C���N�̃\���������������ĊF�ł̉�b��グ�邱�Ƃ��ƂĂ����ŁC�W�c���_�̗��K��K�Ɏw�����邱�ƂȂǂƂĂ��ł��܂��C�Ԉ�搶�͋��̂ɂS�x�����i����C�����č��Z���@�Ƃ��ĂT�N�ȏ���Ζ�����Ă��邾�������āC�ƂĂ����߂ɂȂ�I�m�ȏ��������������܂����B�Ԉ�搶�̂��ߍׂ₩�Ȃ��w���́C�����������ɂƂ��Ă��܂��ɖڂ��炤�낱�̘A���ł����B

�@����́C�w���������{���ɗǂ����������Ē��������Ƃɉ����C�����{���Ɍg���҂ł���Ȃ�������w�Z�̋����Ƃ��ċΖ��������Ƃ��Ȃ��������ɂƂ��Ă��C���@�Ƃ����d���̎��ۂ����ǂ����������łƂĂ��ǂ��@��ɂȂ�܂����B����́C���Z�������ɂ�������炸�C�M�d�Ȃ��b��{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F�Ԉ�搶���狳�̎��̌o�����f���܂��B�������̃g�b�v�I�肾�������āC�����p�������Q�l�ɂȂ�܂��B�E���F�F�C�M�S�ɂ��b�ɕ�������܂��B�����F�����萷�荞�܂�郆�[���A�ɁC�w�������̕\����ق���т܂��B�E���F�W�c���_�����w�����������܂��B�܁X�ł̓I�m�Ȃ��w���ɂ͎������������E�X�ł��B

2013/07/05�@�@���R�搶����B�^�����K��ɃQ�X�g�Q�����܂����I �@�V���T���i���j�ɍs������B�^�����K��ɑ��R�搶�i���w�ّ�w�j���Q�X�g�Q�����܂����I���R�搶�͑̑����Z�ƃX�|�[�c�^���w�����ŁC���̑�w�@����̌������Ԃɂ�����܂��B�������́C�a�����C���t�^�܂ł܂����������Ƃ��������̋��ʓ_�������C��w�@�������́C�����̂悤�Ɍ����Ɋւ���������E�ӌ��������s������C�������������C���݂��̕������s�������ė[�H���Ƃ��ɂ�����ƁC���Ȃ蒷�����Ԃ��ꏏ�ɉ߂����܂����B�l������̂ƂĂ��悢���R�搶�ł��̂ŁC�u���i�Ɋւ��Ă͐^�t���ˁv�Ǝ��͂˂Âˌ������Ă���Ƃ���ł����C��͂莗���悤�ȉ^�������ǂ钇�Ȃ̂��C�֓������̑�w�ɏ���E�ē����N�ɕ�Z�𗣂�܂����B�����Č��݂ł́C���݂��Ɉ��m�����ɐ�C�E�āC�ӂ����ѕp�ɂɏ��������s�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@���E�u�]�҂����S�ƂȂ��Ď��g�ݎn�߂���B�^�����K�������łX��ڂ̊J�ÂƂȂ�C���̊ԁC�Q���҂����X�ɑ����Ă��܂����B�܂��C���d�˂邲�ƂɁC�Q���҂͂��낢��ȋZ�i�L�G�O�]�C�|���O�]�C�L�G��]�C��]�|���C�O���|����]���сC����|����]���сC������Ԃ�Ȃǁj�ɒ��킵�C���ꂼ�ꂪ���Ȃ��B���Ă��܂����B���������O�̋����i���j�E�����搶�C���㋣�Z�E�n�Ӂj���C�M�S�ɗ��K�ɒʂ��Ă���w�����������Ƃ����[�h���Ȃ���ƁC����C�w�������ƂƂ��ɐV�����Z�ɒ��킵����C�w���ɍ��邽�тɑ��R�搶�ɓd�b�Ń|�C���g�����肵�Ă��܂����B�������C��B�̑����M�S�Ȋw������ɂ��ẮC�Z�\�ʂł́i�����Q���̂������Ȃ��Ƃ������ꂩ���j���Ƃ����[�h�ł��Ă��C�w���ʂł͂ǂ����Ă���ɗ]��Ƃ����������ߖ������Ă��܂����B

�@����Ȓ��C����C�Ђ��Ȃ����������瑺�R�搶�ɗ��K��i���K��I���O�̖�R�O���ԁj�ɃQ�X�g�Q�����Ă��������邱�ƂɂȂ�܂����B���A�����������ɁC�w�������́u�����Č����āI�v�Ƃ����v�]�ɉ����āC���R�搶�͂܂��́u�ƂёO�]�v�����͂��Ă���܂����B���O�̎������������錩�{�Ƃ͕ʎ����̋Z�ɁC�w����������͊����Ƃ��ߖƂ��Ƃ������̐����オ��܂������C���̊����I�ȋZ�ɐG������āC���̌�̊F�̗��K�ɂ͈�w�M������܂����B���R�搶�ɂ͂����܂������w�������̎w�������肢���Ă��܂��܂������C��l�ɂ��ق�̂Q�C�R���Ԃ̎w���ł���ɂ�������炸�C�w�������̋Z�݂͂�݂邤���ɕω����Ă����܂����B

�@����C���R�搶�̍������Z�w���͂�ڂ̓�����ɂ��āC������含�������Ƃ̉��l�C�����Ďw���җ{���@�ւɂ����āC���Z�͂����łȂ��C�������Ȏ��Z�w���͂�{������K�v�������߂Ď������܂����B���R�搶�Ƃ́C���K��ɂ͗[�H���Ƃ��ɂ��Ȃ����T���Ԃɂ킽���Ĉӌ��������s���܂������C�{�������ł́C������C���R�搶���͂��߂Ƃ��鑽���̐搶���Ɩ��ڂɘA�g���Ȃ���C�����I�Ȏ��Z�w���̗͂{���Ɍ������������犈����i�߂Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@����́C���Z�����Ȃ��{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F�w������̒��ёO�]�B�����F�����i���O�j�̒��ёO�]�B��ڂ���C�Ȃ��Ȃ��ܐ悪�L�т܂���c�B�E���F���R�搶�̒��ёO�]�I�����F����|����]���т����w�������������܂��B���̓��ɗ��K���͂��߂܂������C��C�Ɂu�ł���v�悤�ɂȂ�܂����B�^���F����|����]���тɂ����낢��ț̎d��������܂��B�E���F�ق�̐����̎�قǂ��Ő����搶��������Ԃ�ɐ����I�����搶���т�����ł��B�����F���R�搶�ɐL�G�O�]�̂���{�������Ă��������܂��B���������Ƃ͂܂������ʎ����̏o���h���ɁC�F����������Œ��ڂ��܂��B�����F�L�G�O�]�����w�����������܂��B�u��肩���v�ō��̂܂��L�����o���邱�Ƃ��厖�I�E���F�O���|����]���т̒���̃|�C���g�������܂��B���C�Ȃ���u�ł��ܐ悪�L�тĂ��܂��ˁB

2013/06/22�@�@��Q��n�C�W�����v���K����s���܂����I �@�U���Q�Q���y�j���̌ߑO���ɁC���m���w�Z���㋣�Z���̊F����Ƒ�Q��n�C�W�����v���K����s���܂����B�Q��ڂ̔w�ʒ��т̗��K�ł������C�F�C���Ⴆ��悤�ɏ�B���܂����B�܂��C����́C���E��ڎw���w�������̕������˂āC�i���킹�āC�������ɋC�����������Ƃ�����c�j�C���K��̃T�|�[�g��\���o�Ă��ꂽ�w�������ɃE�H�[�~���O�A�b�v�ƃR���g���[���e�X�g�̎w�������肢���܂����B�w�������́C���w���̊F����Ƃ��ł���������悤�C���݂��̎��ȏЉ�̎��Ԃ�݂�����C�E�H�[�~���O�A�b�v�ɃA���e�B���b�g�������ꂽ��ƁC���낢��H�v���Â炵�Ă���܂����B�F�C�����ɒ��w���̊F����̖��O���o���C�ϋɓI�Ɏw���E�T�|�[�g�ɂ������Ă���܂����B�ȉ��̓T�|�[�g�ɂ������Ă��ꂽ�w������̊��z�ł��F�u���w���̊F�����ȏЉ�����Ă��ꂽ���ƂŁC���������F����̖��O���o���邱�Ƃ��ł��C�ЂƂ�ЂƂ�ɃA�h�o�C�X�Ȃǂ̐��������s���₷���Ȃ�܂����I�ƂĂ��������ł������C�F�Ŋy�������K���s�����Ƃ��ł��Ė{���ɗǂ������ł��B�����C���K���e���ւ��鎞�ɑS���ɐ����͂��Ȃ�������C���̗��K���e�̏����ɏ������Ԃ��������Ă��܂����肵�����ƂȂǁC���������ȓ_������܂����B�����ŁC�����͂��ǂ��w�����s�����Ƃ��ł���悤�C�������炵��������E�������Ă��������Ǝv���܂��B�܂��C���З��K�ɗ��Ă��������I�v

�@������C�ƂĂ��M�d�ȋ@���{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F�����|����]�������炢���܂��B�w�������葫��苳���܂��B�����F�ό`�_�b�V���B�R���搶�������I�E���F������C���o�����Ȃ��B�i���o����j�u�҂��ā[�I�v�����F�i�K�I�ɔw�ʒ��т���K���܂��B�^���F���̊w�K�X�e�b�v�ցB�����̂��鏕������v�����Ē��т�����܂��I�E���F���悢��w�ʒ��тɃ`�������W�I�ƂĂ��ǂ����ł��B�����F�w�ʒ��т��قڊ����B������C�R���搶���}�[�N���炯�ł��B�Ȃ��ł��傤�H�����F�F�C�Q��ڂ̗��K�ł����悻�w�ʒ��т��}�X�^�[���܂����B����͋L�^��ł��傤���H�E���F��������K��ɋL�O�ʐ^���B��܂����I

2013/06/06�@�@���� �G �搶���V���������肢�������܂����I �@����I�ɏ������������Ă��������Ă�������G�搶���C6���o�ł̐V���w�싅�Ɋv�����N�����o�b�e�B���O���_�x�i���㏑�сj�������肢�������܂����I

�@�����搶�͗�����w�d���싅���̂��o�g�ŁC���ƌア������͈�ʊ�ƂɏA�E����܂������C��O���N���ĒE�T�����C�S���t�E�ɓ����܂����B���̌�C�����搶��2000�N�ɂ͓��{�v���S���t�����A���e�B�[�`���O�v���̎��i���擾����C2002�N�ɂ͒}�g��w��w�@�̈猤���ȁi�X�|�[�c�^���w�������j�ɓ��w����Ă��܂��B�����搶�́C�S���t���b�X���̎d���𑱂��Ȃ���C���T1��C��肩��TX�J�ʑO�̂��܂Œʂ��C���̉��t�ł����钩�����Y�搶�̌����w������Ƃ���������5�N�ԑ������܂����B������2007�N�ɂ́C�����搶�͔��m�i�̈�Ȋw�j�̊w�ʂ�}�g��w�����^����Ă��܂��B��w�@�C����ɂ́C�����搶�͐��͓I�ɒ������o�ł����ق��C�����g�����m�_���ł܂Ƃ߂��X�C���O�E�R���Z�v�g���x�[�X�Ƃ����w���җ{���ɂ��ϋɓI�Ɏ��g��ł����܂��B

�@�����搶�ɂ͊w�����ォ�璇�ǂ����Ē����Ă���܂����C�����搶�ɐ��������Ă��������Ď����X�|�[�c�^���w�������ɓ��Z��͂��߂��̂͑�w2�N�i2002�N�j�̏H���ł�����C�����搶�Ǝ��Ƃ̂��t�����������ł�10�N�ȏ�ɋy��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�^�����ɓ��Ă������ǂ����猩�Ă��̈��n�̈����搶���C���b�X���̍��Ԃɂ܂Ƃ߂��_�����e�ƒʊw���Ԃɓǂފw�p����e�ɂ������Č������ɒʂ��Ă݂���p�ɂ́C�w���Ȃ���Ɂu�R�[�`���O�w�̌����҂Ƃ͂�������ׂ����v�Ƒ傢�ɉe�����܂����B�܂��C�����搶�Ƃ́C2008�N1���ɎD�y�ŊJ�Â��ꂽ���ۊw�����ɁC�؍��i2008�N11���j�C�J�i�_�i2009�N11���j�C�X�y�C���i2010�N10���j�C�t�����X�i2011�N8���j�ȂǁC�����̍��ۊw����ɂ��ꏏ�����Ă��������Ă���܂����C������邽�тɎ��H�C�����C�p��b�Ƃ��ɐV�����X�e�[�W�ɐi�܂�Ă�������搶����́C�����g�C�����ǂ��h�����Ă���܂��B

�@�؍��������̂ЂƃR�}�F�F����������搶�C�n�ӁC�k�m�����搶�i�T���p�E����w�j�C���J�搶�i�}�g��w�j�C���R�搶�i���w�ّ�w�j�C�^�搶�i�}�g��w�X�|�[�cR & D�R�A�j�B

�@�S���t�X�C���O�Ɋւ�������搶�̈�A�̒����͂����ւ�Ȕ������Ă���܂����C���̓ǎ҂���́u�싅�̃o�b�e�B���O�ɂ����l�̃X�C���O���_���ق����v�Ƃ����v�]�ɉ����āC����C�����搶�́C�S���t�̃X�C���O���_��싅�̃o�b�e�B���O�ɉ��p���邱�Ƃ����݂��Ă��܂��B�����g��������Ă���悤�ɁC�S���t�X�C���O�ƃo�b�e�B���O�̊Ԃɂ͑����̑���_���������C���ʓ_����������܂��B����䂦���R�̂��ƂȂ���C�S���t�X�C���O��ΏۂƂ��������ȕ��͂��瓾��ꂽ�m���́C�o�b�e�B���O�̎w�����s����ł̃q���g�ɂ��Ȃ肦�܂��B�������C�����搶�͒��N�ɂ킽���Ė싅�ɐ��I�Ɏ��g��ł����܂����̂ŁC���N�̖��I��i��q�ǂ��̍��̒��ԁj�̃o�b�e�B���O�̓�����싅�E�̎w����̉ۑ�_�ɂ��Ă��m��s�����Ă݂��܂��B���̂��߁C�싅�̃o�b�e�B���O�w���ɂ��������X�ɂƂ��āC�����搶�ɂ�鍡��̒����͋����[����ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B����Ɍ����C���Z��ڊԂ̋��ʐ��⑊��_�𖾂炩�ɂ��Ă������Ƃ́C��ʗ��_�Ƃ��ẴX�|�[�c�^���w�ɂƂ��Ă��d�v�Ȍ����ۑ�̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁC����̈����搶�̒����́C�싅��S���t�̎w���ɒ��ړI�ɂ͂������̂Ȃ����ɂƂ��Ă����ɋ����[���P���ƂȂ�܂����B

�@���̓x�́C�M�d�Ȓ����������肢�������܂��āC�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

2013/05/25�@�@�n�C�W�����v���K����s���܂����I �@�T���Q�T���y�j���̌ߑO���Ɉ��m���w�Z���㋣�Z���̊F�����ΏۂƂ����n�C�W�����v���K����s���܂����B���̗��K��́C���m���w�Z�̎R���Y���搶����̂��˗��ɂ��������܂����B�R���搶�́C���k�����ƂƂ��Ɉꏏ�ɗ��K����邾���łȂ��C���K��̎��{�ɐ旧���Ď����ł��w�ʒ��т���K�����ȂǁC���k�����̂��߂ɂ����S�͂�s�����u�M���v�搶�ł��B�����g�C�R���搶���ƂĂ����h���Ă��܂��B�n�[�h���̎�����K�ɗ������N�Ȋw�Ȃ̊w�������ɂ��������˂Ďw��������`�����Ă��炢�܂������C�w�������ɂƂ��Ă����ɗL�Ӌ`�Ȏ��ԂɂȂ����悤�ł��B�ȉ��̓T�|�[�g�ɂ������Ă��ꂽ�w������̊��z�ł��F�u����܂ł̑�w�����ł͉^�����w���ł���@��͂��܂肠��܂���ł������C����C�F����̗��K�̃T�|�[�g�������Ă��������C�����g�ƂĂ��[���������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B�܂��C�@�����܂����琥��`�������ĉ������I�v

�@����C�R���搶����́C���Ɨ��K�̗l�q���B�e�����f���̂c�u�c�܂ő����Ă��������܂����B�c�u�c���������Ă����������ƂŁC���k�����̏�B�̗l�q���m�F������C�������g�̎w����U��Ԃ����肷�邱�Ƃ��ł��C�����g�ƂĂ����ɂȂ�܂����i�����̑����|����]�����肾�Ƃ������Ƃ��F���ł��܂����j�B

�@����͉����牽�܂Ŗ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�@�����F�Ȃ�ƂтŃE�H�[�~���O�A�b�v���s���܂��B�Ȃ�̍����������Ȃ�܂��B�����F�n�[�h���h�������E�H�[�~���O�A�b�v�Ɏ�����܂����B��w���̂��o�������ꏏ�Ɋ撣��܂��B�������F�u�쒵�сv����K���B���������Đg�̂��N�����đ傫���W�����v�I�E���F�͂��ݒ��сC���Ǝv������X�R�b�`�X�^�C���I�V�R�L�O�����ɒ��������т����ł��B�������F�͂��߂Ă̔w�ʒ��сI�i�K�I�ȗ��K���o�āC�݂�ȂŔw�ʒ��тɃ`�������W���܂����B�E���F���K��ɂ݂͂�ȂŋL�O�ʐ^���B��܂����B�n�C�C�|�[�Y�I

2013/05/17�@�@�n�[�h���E��B�^���̗��K����s���܂����I �@�T���P�V�����j���̂Q�����ڂɃn�[�h���̗��K����s���܂����B���̗��K��́C�n�[�h���������Ɨ��K�������Ƃ����w�������̎���I�Ȑ\���o�ɂ��������܂����B�F�C�X�O���̗��K�Ō��Ⴆ��قǏ�B���܂����B�������́C�F����́u�����Ə�B�������v�Ƃ����v�����������܂��B������C������K�̐\���o�ɂ͎��Ԃ̓s�������ΑΉ����Ă����܂��B

�@���F�����r�̗��K���B�����F�n�[�h���������C�C���^�[�o��������L�����Ă����܂��B�E�F�����̃n�[�h���͎���ł��B�Ԃ��Ă��ɂ��Ȃ��C���������ȒP�ɕς��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂��C���������j���̂T�����ڂɂ́C���E�u�]�̗L�u�Ɛ����搶�C�n�ӂŊ�B�^���̗��K����s���܂����B���N�x�ɓ����đ�R��ڂ̊J�ÂɂȂ�܂��B

�@�����F�|���Ђ˂�C�����H�����ǂ����ɓ������Ă�����������Ȃ���I�i ��ł��Ȃ�� �w�K�҂���������悤�ɂȂ�ɂ� ��ł��Ȃ�� �w�K�҂̗��ꂩ�猩���^�����\���������Ă������Ƃ��K�v�ł��B�w���҂�ڎw����łƂĂ��ǂ��o���ɂȂ�܂����ˁB�j�������F�����搶���L�G�O�]�̂���{�������܂��B����������V�����Z�ɒ��킵�Ă��܂��I�E���F�L�G�O�]�ł����I�����F�L�G�O�]�̓��P���B���Ƃ�����ƁI�O���|����]���т͂ł���̂ɐL�G�O�]�͒n���ɓ���c�B�E���F���܂Ă��܂āc�|���O�]�I

�@���Z�w���͂�g�ɂ���ɂ́C�^�����u�ł���v�悤�ɂȂ�����ŁC����Ɂu�����邽�߂Ɋw�ђ����v���Ƃ��K�v�ł��B�������́C���������C���Z�w���͂̌����ڎw�����e��̊����Ɏ��g��ł����܂��B 2013/05/08�@�@�A�g�����ҁE�w���҂̐搶���i�ꕔ�j�̏Љ��lj����܂����I �@��������Љ� �ɘA�g�����ҁE�w���҂̐搶���i�ꕔ�j�̏Љ��lj����܂����B�����������Ԃ��ł�����A���ꂼ��̐搶���̏Љ�� ��j���[�X� �̒��ł����Ă������������Ǝv���܂��B 2013/05/06�@�@�������z�[���y�[�W�𗧂��グ�܂����I �@���C����P�����������C���Ə����ɂ�����������Ă��܂����B���傤�ǁC�v�`�E�S�[���f���E�B�[�N�i�{�w�͂S���Q�X���C�T���U���͎��Ɠ��ł��̂ŁC�S�[���f���E�B�[�N�Ƃ����Ă��R�A�x�����ł����j�ɓ���܂����̂ŁC���̊��Ԃ𗘗p���Č������̃z�[���y�[�W���쐬���܂����B���ꂩ��\�Ȍ��肱�܂߂ɍX�V���Ă��������Ǝv���܂��B