認知心理学b

理解度チェック

括弧内の用語について講義ノートより確認してください

- 1956年の情報科学シンポジウムで(a)、(b)、(c)に関する研究が発表された。

- 次の項目を古いものから順に並べなさい。(a)->(b)->(c)->(d)->(e)->(f)

1.並列分散処理モデル、 2. ゲシュタルト心理学、 3.脳の10年、4. エビングハウスの忘却曲線

5.電子計算機(ENIAC)、 6. ナイサーのCognitive Psychology

- 認知心理学は人間の(a)を処理し行動に寄与する機能を研究対象とする(b)心理学である。その対象は(c)などの原始的な機能から(d)などの高次な機能までと多岐にわたり、ヒトの情報処理装置としての(e)ウェアを探る心理学である。

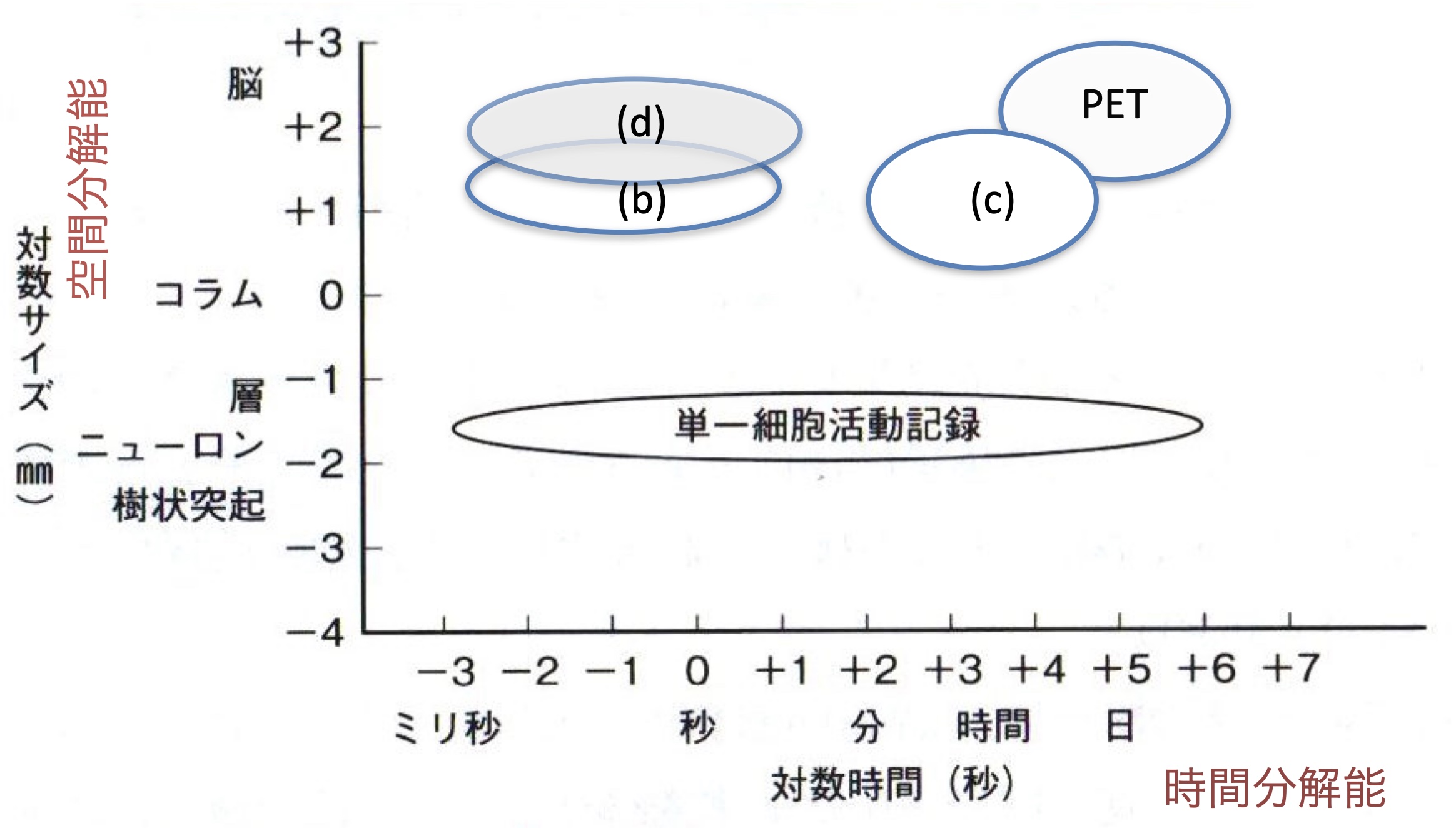

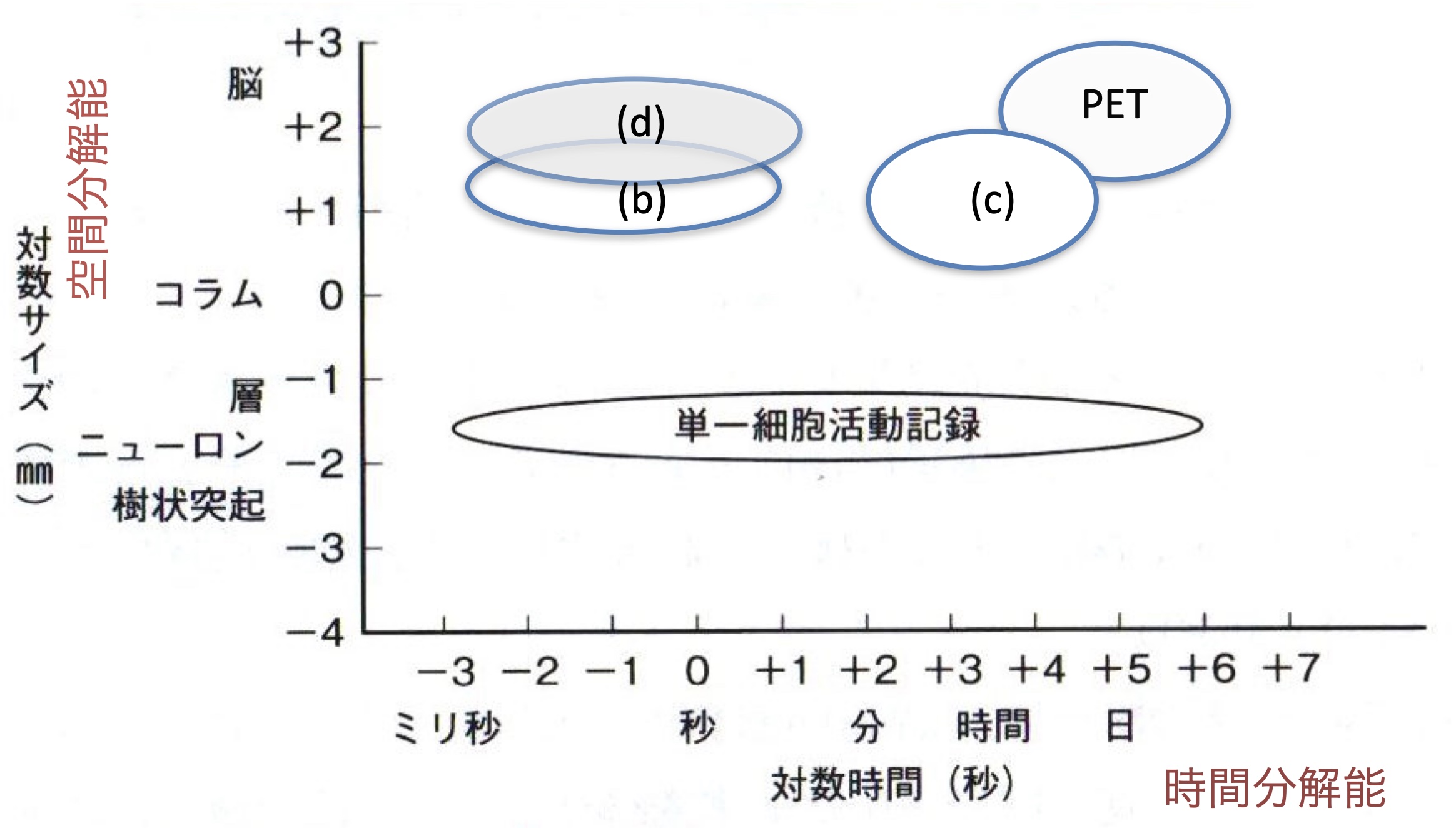

- 脳の活動を視覚的に評価する手法を(a)という。その手法には(b)、(c)、(d)がある。以下の図を参照のこと。

- (a)nmから(b) nmの範囲の電磁波を(c)といい、短い波長は(d)に見える。色は(e)細胞、明るさは(f)細胞により検出され、(e)は(g)点付近に多く、(f)は(h)周辺領域に多い。

- 網膜に映し出された像は(a)を通じて(b)→(c)→(d)に伝達される。右視野の視対象は中心より(e)側の網膜に映し出され、(f)脳の(d)に転送される。これを(g)という。(d)に転送された視覚情報は、形態の処理を行う(h)経路と空間・運動の処理を行う(i)経路にそれぞれ伝達される。

- 物体の知覚は(a)などの要素の(b)より知覚したり、要素の(c)により体制化されたものとして生じる。(c)を(d)の法則といい神経系との対応づけが(e)である。

隣接する(f)や(g)の違いが異なる知覚をもたらすことを(h)といい(i)が関わっていると考えられている

- 物理的には異なっていても(a)、(b)、(c)が同じ性質のものとして知覚することを恒常性という。(d)は、規則性をもった図形配置によって存在しない線分を知覚する体験である。また遮蔽部分を付加すると物体が知覚しやすくなる知覚体験を(f)という。

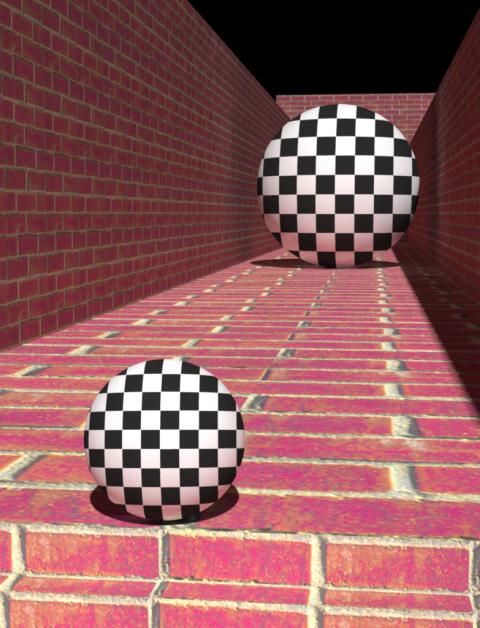

- 奥行きの知覚における生理学的手がかりには(a)、(b)、(c)がある。図は(d)である(e)、(f)が奥行き手がかりとなる。これらの手がかりによって(g)の恒常性が生じている。

- 外界から網膜像が一意にまとまる過程を(a)学といい、網膜像から知覚表象とする過程を(b)学という。(b)は(c)次元から(d)次元に変換する過程であるが、これは解が一定に定まらない(e)問題であるとされている。

- 図のような形態で体験するアトラクションは (a) 、(b)、(c)、体性感覚などを利用して、動きの錯覚を生じさせている。これらのような映像は、(d)を利用して実現されており、(d)はアニメーションの基本原理となっている。

- パターン認知には、刺激情報に準じる(a)ボトムアップ処理と記憶情報に基づく(b)トップダウン処理がある。(b)は(c)データ駆動型処理ともいわれ、(d)過去の経験が利用される。また周辺情報がパターンの認識に影響することを(e)文脈効果といい、時間的な前後関係によって(h)影響されない。

- 顔認知の役割として、(a)判断、(b)の同定、(c)がある。(a)は(d)処理、(b)は(e)に分類される。(b)の識別が困難な症状を(e)といい、(f)処理の障害によって生じている。

- (a)〜(b)Hzの音域を(c)といい、この範囲の(d)を音として認識する。また音の感度は(e)によっても変化する。鼓膜が振動すると(e)が振動し、(f)にある(g)が電気信号に変換し、(h)を経由し聴覚野に伝達される。

- 蝸牛の先端部分の有毛細胞は(a)音に反応し、根本部分は(b)音に反応する。年齢により(c)音に対する感度が鈍くなる。また動物と可聴閾範囲は異なっておりイヌや猫はヒトより(d)音を聴くことができる。

- 音の発生源を特定する際、左右の耳に到達する音の(a)差や(b)差などが手がかりとなる。これを(c)定位という。

例えば、左耳の(a)が強くかつ早く到達する音は中心よりも(d)にあると認識される。

- 音楽は(a)、(b)、(c)によって構成される。非音楽は(d)として区別される。(a)は基準音に対して(e)倍の周波数の

の音は1オクターブ高い音となる。(b)は(f)比が単純ほど(g)が高くなる。

- 視覚的手がかりが音の知覚に影響するなど、異なる感覚器官の統合により生じる知覚を(a)効果という。

(a)の一つである(c)効果は口元の動きが聞こえる音に影響する。

- 注意機能には持続的に注意を向ける(a)、膨大な情報の中から必要な情報を抽出する(b)、複数の作業に処理資源を配分する(c)、後に発生するイベントにたいして準備する(d)、突然のイベントに意識を向ける(e)がある。

チェリーの(e)は(b)を検討する課題として用いられる。

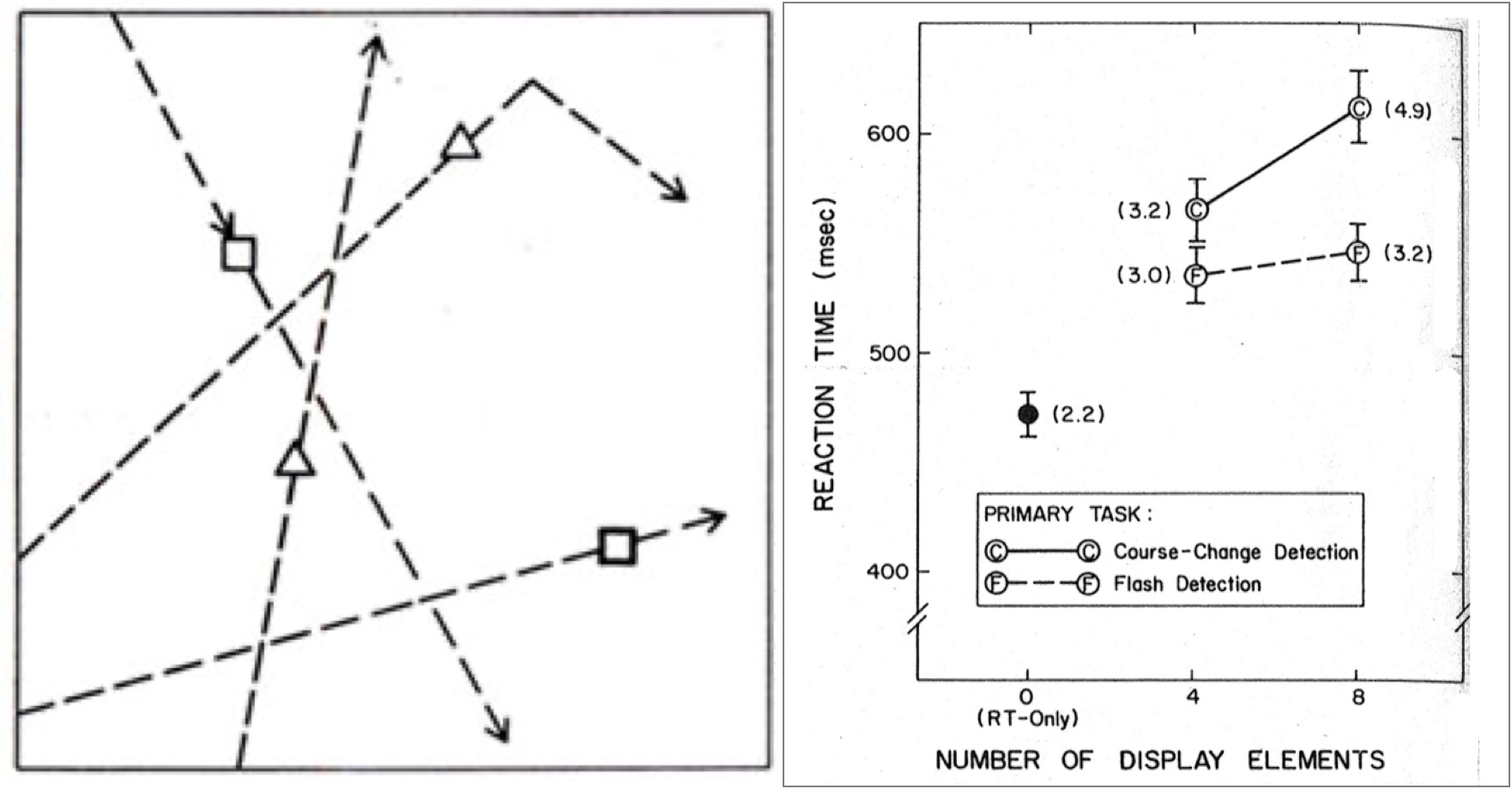

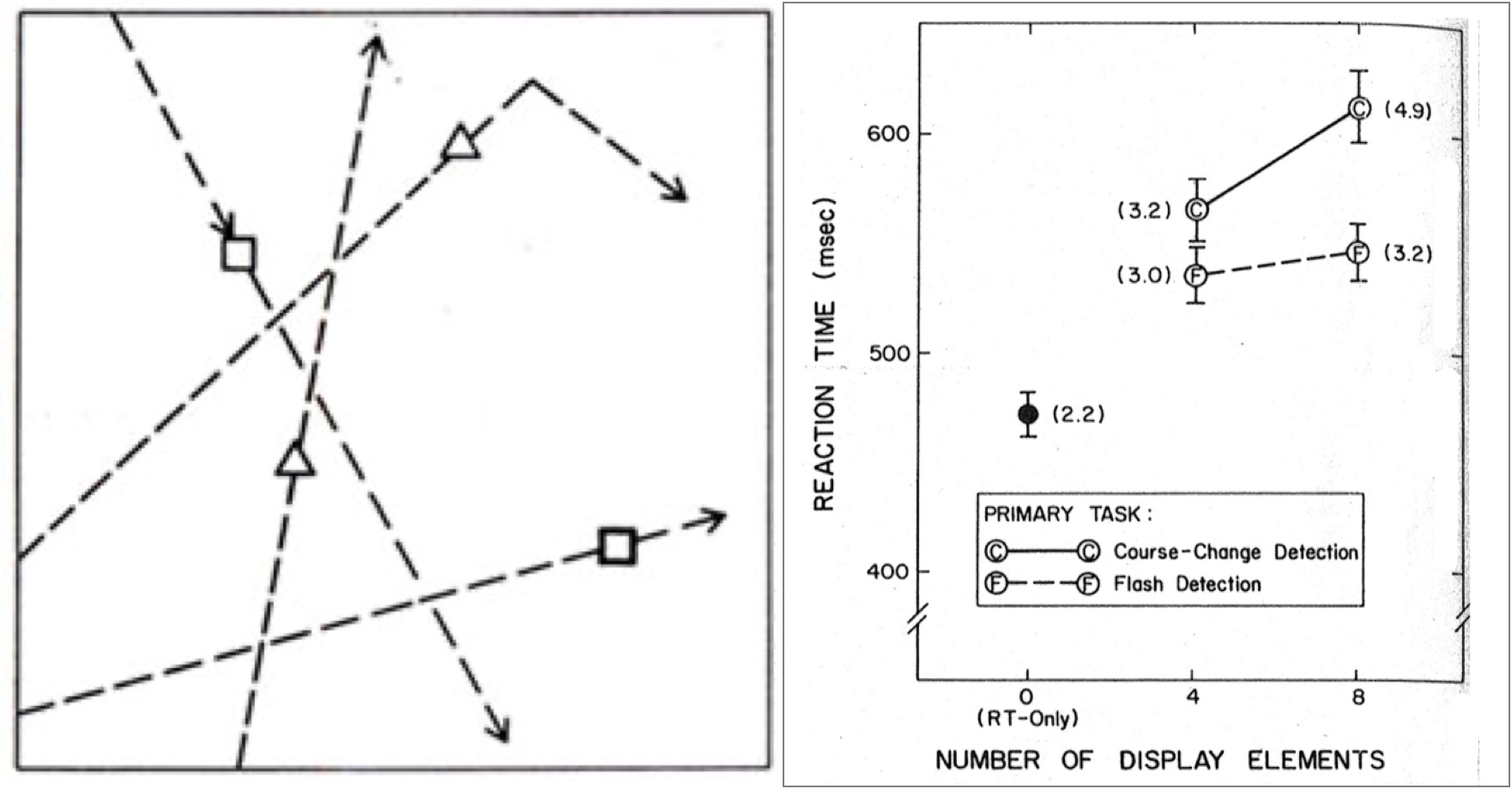

- 主課題として標準音と標的音の弁別反応時間(RT)を計測する課題を設定した。一方、副課題として画面上(図)を移動する複数の図形を監視する課題2種類の副課題A(4個)とB(8個)を設定した。副課題Aは時折生じる複数の図形のフラッシュを見つける課題、副課題Bは移動する刺激の方向変化を監視する課題とする

以下のa〜eの説明で正しいものをすべてを選びなさい。

以下のa〜eの説明で正しいものをすべてを選びなさい。

a.主課題の反応を優先させても、副課題Aの遂行成績が低下しない。

b.主課題と副課題Aの組合せでは、主課題のRTは遅延する。

c.主課題と副課題Bの組合せでは、主課題のRTは遅延しない。

d.副課題Bに比べ副課題Aは図形の個数の違いがRTに影響する。

e.副課題AとBが主課題に及ぼす影響は同程度である。

- 短距離走のスタート時、時間的な(a)が影響する。スタート前の合図直後の脳電位は(b)を示し、スタート合図に対する反応を(c)する。視覚探索は(c)的な視覚的走査であるが、単一の特徴で検出できる刺激の場合(d)的に生じる(e)も生じる。(f)探索では、妨害刺激の増加に伴い検出時間も遅延する。

- 注意の反応抑制に関連する現象には(a)、(b)、(c)課題などがある。(b)はRSVP(和名では(d)と呼ばれる)で確認できる。(c)課題ではストループ課題、(e)課題、(f)課題で確認できる。(f)は空間的属性と反応する側の手との不一致によって生じる。

- 我々の情報処理は、目的指向性によって処理される(a)的処理と受動的に処理される(b)的処理に分類できる。ポップアウトなど(c)過程で実行される処理は(d) 的処理である。

以下の問いについて、簡潔に説明せよ。

- 情報処理パラダイムとは適応論パラダイムの違いを説明せよ。

- 新行動主義、認知心理学、認知科学の違いとは何か?

- 両眼視差と運動視差の違いを説明せよ。

- 主観的輪郭線とはどのような図か、描画せよ。

- 音の定位残効が発生する仕組みを説明せよ。

- 音素修復が発生する条件を例示または説明せよ。

- 音の近接の要因によって生じる音脈分凝を説明せよ。

- 選択的注意において初期選択説、後期選択説、減衰説の違いを説明せよ。

- 作業負荷によって有効視野はどのように変化するか説明せよ。

- 復帰抑制とは何か説明せよ。

- 先行手がかり法において外発的手がかりと内発的手がかりの違いを説明せよ。

以下のa〜eの説明で正しいものをすべてを選びなさい。

以下のa〜eの説明で正しいものをすべてを選びなさい。