| サブタイトル | | |

|

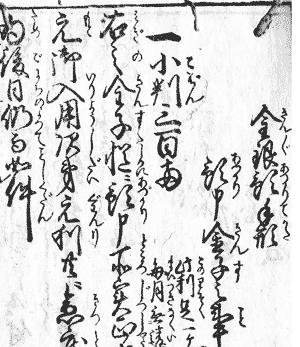

| 科目のねらい | | | 歴史学はさまざまな資料により組み立てられるが、日本史の場合古文書(こもんじょ)といわれる昔の人々が和紙に筆で記したものが中心となる。その一部は史料集などに活字に直されて収録されているが、それはほんの一部であるし、活字に直された史料も元の古文書の知識がないと十分に理解できない。本講義は文書主義社会が確立し、民衆が古文書を作成するようになって、多種・多様な古文書が残存している近世、とりわけ江戸時代の古文書をテキストに、その読解や背景となる近世社会について入門的知識を得ることを目的とする |

|

|

| 到達目標 | | 1 江戸時代の古文書の特性とその背景について知る

2 江戸時代の古文書のくずし字や変体がななどについて学ぶ

3 江戸時代の古文書の保存について自分に何ができるか考える

4 江戸時代の初級の古文書を読解できるようになる |

|

|

授業の内容・

計画 | | 1 ガイダンス 授業のすすめかた・古文書学習の方法

2 近世古文書とは何か 史料学と保存運動

3 近世古文書の形態

4 近世古文書の内容と古文書目録

5 パワーポイントで古文書を見る

6 絵本を読む1 江戸の子供と学習・出版文化

7 絵本を読む2 変体かな

8 絵本を読む3

9 借金証文を読む1 旧字と異体字と大字 江戸の貨幣制度

10 借金証文を読む2 干支 特有の言い回し

11 借金証文を読む3

12 免状を読む1 尺貫法 江戸の年貢制度

13 免状を読むⅡ 江戸の寺壇制度とキリシタン禁制

14 奉公人請状を読む1 江戸の仕事と賃金

15 奉公人請状を読むⅡ |

|

|

評価方法

(基準等) | | 定期試験100パーセント(教科書として指定した『近世古文書解読字典』と授業で配布する手引のみ持ち込み可)

どのような理由であっても、開講回数の3分の1をこえて(6回以上)欠席した者は不合格とする |

|

|

授業外の学修

(予習・復習) | | | 語学の演習に近い側面があるので、予習・復習は必須である。特に授業で配布する古文書のプリントを一通り、『近世古文書解読字典』で自分で解読し翻刻して授業に備えないと、授業についていけないので注意すること。 |

|

|

教科書・

参考書 | | | 教科書 林英夫監修・若尾俊平ほか編『増訂 近世古文書解読字典』柏書房 |

|

|

| 参照URL | | |

|

| 質疑応答 | | |

|

| 備考 | | |

|

| 画像 | |  | このような古文書を読みます |

|

|

| ファイル | | |

|

| 更新日付 | | 2015/02/05 14:16:48 |